Eine systematische Literaturrecherche steht am Anfang jeder wissenschaftlichen Beschäftigung mit einem Thema. Nur durch eine systematische Suche nach bereits veröffentlichen Arbeiten kann die Relevanz und Originalität des Themas bewertet und eine hinreichend trennscharfe Fragestellung für die eigene Arbeit gefunden werden. Der nachfolgende Beitrag erklärt, wie sich die Literaturrecherche systematisieren lässt und nennt verlässliche Quellen und Tipps für die Literatursuche.

Was ist eigentlich genau wissenschaftliche Fachliteratur?

Das Ziel wissenschaftlichen Arbeitens ist die Vermehrung von Wissen (Wissenschaft schafft Wissen.). Hierzu ist es aber natürlich erforderlich, zunächst den bestehenden Wissensstand zu erfahren, um Forschungslücken zu identifizieren. Jede wissenschaftliche Arbeit baut dann auf bereits bestehende Wissensbestände auf und erweitert diese. Um das eigene Vorgehen transparent zu gestalten und sich nicht dem Vorwurf eines Plagiates auszusetzen, werden die aus anderen Arbeiten übernommenen Gedanken und wörtlich übernommene Zitate gekennzeichnet.

Welche Werke sind jetzt aber zitationsfähig und zählen zur Fachliteratur?

Notwendige Bedingung, damit eine Quelle als zitierfähig gilt, ist die Angabe eines Autorennamens.

Das primäre Medium der Wissenschaft stellen (englischsprachige) Fachzeitschriften (Journals) dar. Hier sind vor allem jene Fachzeitschriften hervorzuheben, die in einem sog. Peer-Review-Verfahren erstellt werden. Das bedeutet, dass jeder Beitrag, bevor er veröffentlicht wird, von FachkollegInnen anonym begutachtet wird. Erst nachdem der Beitrag diese qualitative Kontrolle durchlaufen hat und ggf. durch die Reviewer vorgeschlagene Änderungen vorgenommen wurden, wird er publiziert.

Andere zitierfähige Quellen für wissenschaftliche Arbeiten stellen Bücher – und hier sowohl Monographien als auch Sammelbände – dar. Bei Büchern findet üblicherweise nur eingeschränkte Qualitätskontrolle durch einen Begutachtungsprozess statt. Ein gewisses Qualitätskriterium stellt jedoch der Verlag dar, in dem das Buch erschienen ist. Vorsicht ist insbesondere bei sog. Print-on-demand-/ bzw. Books-on-demand-Verlagen geboten, da diese Verlage Arbeiten ohne jedwede Qualitätskontrolle veröffentlichen.

Schließlich zählen auch Dissertationen, Tagungsbeiträge und Berichte zu den zitierfähigen Quellen.

Eine Sonderrolle nehmen Gesetzestexte ein. Auch wenn hier kein spezifischer Autorenname ausgewiesen wird, stellen Gesetze zitierfähige wissenschaftliche Quellen dar.

Daneben existieren zahlreiche Informationsquellen, bei denen sehr wohl ein Autorenname ausgewiesen wird (z.B. Zeitungsartikel, Blogbeiträge usf.), die jedoch keine wissenschaftlichen Quellen darstellen. Der Einsatz solcher Quellen in wissenschaftlichen Arbeiten sollte daher mit Bedacht und in Maßen erfolgen.

Vorbereitung einer systematischen Literaturrecherche

Datenbanken zu wissenschaftlichen Publikationen sind nach Schlagwörtern organisiert. Bevor jetzt die eigentliche Literaturrecherche beginnt, ist es also ratsam, das eigene Thema in mögliche Schlagwörter herunterzubrechen. Die Schwierigkeit besteht dabei darin, die Schlagwörter allgemein genug zu wählen, so dass Fundstellen ausgewiesen werden – gleichzeitig aber spezifisch genug, um eine überschaubare Anzahl an Treffern zu generieren.

Die Wissenschaftssprache ist Englisch. Es ist daher unablässig für einen umfassenden Überblick, die Literaturrecherche auch auf englischsprachige Veröffentlichungen zu erstrecken.

Beispiel

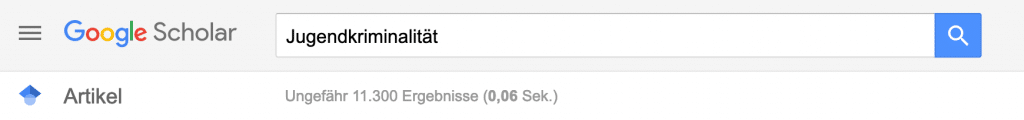

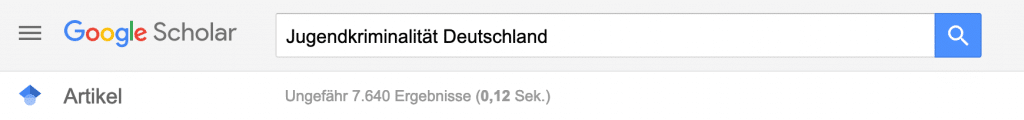

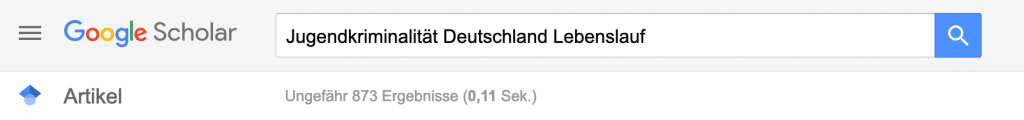

Nehmen wir einmal an, wir möchten das Thema Jugendkriminalität bearbeiten. Speziell interessiert uns die Veränderung der Kriminalitätsbelastung im Lebenslauf. Hierbei sind wir vor allem an Studien zu deutschen Jugendlichen interessiert. Demnach könnten mögliche Schlagworte lauten:

Entsprechend würden die englischsprachigen Schlagworte lauten:

Eine exemplarische Suche der (kombinierten) Schlagworte zeigt, dass sich die Zahl der potentiell geeigneten Quellen zum Thema von über 11.000 auf knapp 900 eingrenzen lässt. Durch weitere Schlagworte ließe sich die Suche natürlich noch weiter begrenzen. Ggf. kann auch der Einsatz boolescher Operatoren (AND, OR, NOT) eine hilfreiche Ergänzung bei der Literaturrecherche in Datenbanken sein (z.B. Jugendkriminalität AND Jugenddelinquenz).

Durchführung einer systematischen Literaturrecherche

Auswahl geeigneter Literaturdatenbanken

Nachdem eine Festlegung auf Schlagworte erfolgt ist, gilt es nun eine/ mehrere geeignete Literaturdatenbank zu finden und die eigentliche systematische Literaturrecherche durchzuführen. Welche Datenbank die geeignete ist, lässt sich leider nicht pauschal sagen. Es existiert keine Datenbank, die allumfassend ist. Daher gilt es, die Datenbank(en) zu finden, die zu den besten Treffern für das jeweilige Thema führen.

Ein guter Startpunkt für die systematische Literaturrecherche ist der Dienst von Google Scholar. Anders als die allseits bekannte Suche bei Google, werden bei Google Scholar neben Fachbüchern auch Zeitschriften und sog. Graue Literatur angezeigt.

Google Scholar

Ein weiterer umfassender und interdisziplinärer Bibliothekskatalog (OPAC – Online Public Access Catalogue) bietet die Deutsche Nationalbibliothek (DNB). Der Bestand der Archivbibliothek umfasst über 36 Millionen Objekte.

Eine unerlässliche Quelle bei der systematischen Literaturrecherche stellt natürlich der Katalog der eigenen jeweiligen Universitätsbibliothek dar. Die Auswahl der verfügbaren Literatur wird deutlich kleiner sein, als beispielsweise im OPAC der Deutschen Nationalbibliothek. Dafür sind die im eigenen Unibibliothekskatalog angezeigten Werke den eigenen Hochschulangehörigen in der Regel zugänglich.

Studierende an der HSPV NRW empfiehlt sich daher die Suche im Katalog des Bibliotheksverbunds der Landesbehörden Nordrhein-Westfalen.

Der Katalog des BVLB ist verhältnismäßig klein. Auch die hier zum Einsatz kommende Suchmaske ist veraltet und wenig komfortabel.

Studierende an der HSPV NRW können sich jedoch unter Vorlage Ihres Studierendenausweises kostenlos als NutzerInnen an andere Hochschulbibliotheken in NRW registrieren lassen und das dortige Medienangebot nutzen wie z.B. an der Universität Duisburg-Essen.

Für alle kriminologisch relevanten Themenfelder bietet sich eine Suche in dem hervorragend gepflegten Katalog KrimDok an der Universität Tübingen an. Bei KrimDok handelt es sich um den von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Fachinformationsdienstes Kriminologie und eine weltweit größten Sammlungen kriminologischer Literatur.

Das ebenfalls auf kriminologische Fachliteratur ausgelegtes Angebot KrimLit wird von der Kriminologischen Zentralstelle herausgegeben. Die frei im Internet recherchierbare Literaturdokumentation umfasst ca. 50.000 Datensätze.

Seit Jahren steigt die Zahl der Fachpublikationen, die kostenfrei im Volltext zur Verfügung stehen. Über das Social Science Open Access Repository (SSOAR) sind mittlerweile knapp 60.000 sozialwissenschaftliche Beiträge im Volltext abrufbar.

Eine besondere Erwähnung ist schließlich noch die Meta-Datenbank Hamburger Bibliotheken – beluga – wert. Über dieses Verzeichnis lassen sich über neun Millionen Bücher, Artikel, Zeitschriften, Musik und Filme recherchieren.

Systematische Literaturrecherche nach dem Schneeballsystem

Zu Beginn der Literaturrecherche genügt es einige wenige passende Veröffentlichungen zum Thema zu finden. Ein Blick in das Literaturverzeichnis der Arbeiten für dann zumeist zu etlichen weiteren passenden Treffern, bei denen wiederum im jeweiligen Literaturverzeichnis weitere Werke ausgewiesen werden, die vielversprechend erscheinen. Mithilfe dieses Schneeballsystems lassen in Kürze ein erster Überblick über die zur Verfügung stehende Literatur erstellen. Bei dieser Methode ist allerdings insofern Vorsicht geboten, da erstens im Literaturverzeichnis naturgemäß nur Werke aufgeführt werden, deren Veröffentlichungsdatum zurückliegt. Ausgangspunkt einer Suche nach dem Schneeballprinzip sollte also ein möglichst aktuelles (Standard-)Werk sein.

Zweitens besteht die Gefahr in ein „Zitierkartell“ zu geraten, bei dem sich ein kleiner Kreis von AutorInnen fortwährend gegenseitig zitiert. Dies kann insofern problematisch sein, wenn abweichende wissenschaftliche Positionen so systematisch ausgeschlossen werden.

Sichtung der Literatur und Dokumentation der Suchergebnisse

Bei der systematischen Literaturrecherche werden die identifizierten Quellen nun gesichtet. Hierbei sollte nicht der Fehler gemacht werden, jede Quelle von vorne bis hinten durchzuarbeiten. Zumeist genügt ein Blick in das Abstract (bei Journalartikeln) oder das Inhaltsverzeichnis (bei Büchern), um abschätzen zu können, ob der Inhalt herhält, was Titel und Schlagworte versprechen. Alle geeignet erscheinenden Werke werden mitsamt den Fundstellen in einer Liste dokumentiert.

An dieser Stelle zeigt sich auch, ob die gewählten Suchbegriffe geeignet waren, das Thema hinreichend einzugrenzen. Wurden zu wenige oder aber eine kaum zu überblickende Anzahl an Veröffentlichungen zum Thema gefunden, gilt es die Suche durch weitere/ andere Schlagworte zu ergänzen.

Auswertung der Literatur

Nun beginnt die eigentliche Lesearbeit. Die vielversprechenden Werke werden jetzt systematisch durchgearbeitet. Dabei empfiehlt es sich, Textpassagen, Definitionen, wörtliche Zitate bereits jetzt für eine spätere Verwendung zu kennzeichnen. Das erspart unnötiges späteres Suchen und zudem kann diese Sammlung an „Versatzstücken“ hilfreich bei der Gliederung der eigenen Arbeit sein. Eine große Arbeitshilfe stellen hier verschiedenfarbige Textmarker oder Post-it dar. In einer parallel geführten Liste werden die Fundstellen samt Seitenzahlen festgehalten.

Wer lieber digital arbeitet, findet z.B. bei Citavi eine Programmfunktion, mit der sich Wissen organisieren lässt und Textstellen für die spätere Verwendung selbst erstellten Kategorien zuordnen lassen (siehe Video).

Fazit

Eine systematische Literaturrecherche bietet sich bei allen größeren Seminararbeiten, Bachelor- oder Masterarbeiten an. Was zunächst als eine aufwändige Mehrarbeit erscheinen mag, wird sich positiv auf das Ergebnis der Arbeit auswirken. Zum einen muss sich jede Arbeit auch an der Auswahl der geeigneten Literatur messen lassen. Zum anderen ermöglicht der Überblick über ein Forschungsthema Wissenslücken zu identifizieren und die eigene Arbeit zu strukturieren.