Dieser Beitrag beschreibt die methodische Umsetzung der qualitativen Inhaltsanalyse im Forschungsprojekt „Rap und Polizei“. Im Mittelpunkt stehen die Stichprobenauswahl, das Codierverfahren sowie die StrukturStruktur bezeichnet das relativ stabile Gefüge von Beziehungen, Regeln und Positionen, das soziale Prozesse, Handlungen und Bedeutungen ordnet. des entwickelten Kategoriensystems.

Stichprobenziehung und Codierverfahren

Von den 3.160 Liedern im Sample mit einem Polizeibezug wurde eine randomisierte Stichprobe gezogen. Mithilfe eines Scripts wurde eine Zufallsauswahl von 316 Liedern getroffen. Dies entspricht einem Anteil von zehn Prozent. Zusätzlich wurde händisch eine zweite, nicht zufallsbasierte Stichprobe gezogen. Diese Auswahl umfasst alle Lieder im Gesamtsample, bei denen einer der relevanten Polizeibegriffe (vgl. Teil 4 dieser Serie) im Titel erscheint. Dieses zweite Sample umfasst 49 Lieder, wobei in elf Fällen die Lieder bereits im Zufallssample enthalten waren. Insgesamt wurden somit für die qualitative Auswertung 354 Liedtexte berücksichtigt. Die Analyse der Liedtexte erfolgte unter Zuhilfenahme von MaxQDA. Theoretische Rahmung der Auswertung stellt die von Machin (2010) vorgeschlagene Methodik dar. Im Grundsatz handelt es sich hierbei um Auswertungsverfahren, das der kritischen Diskursanalyse entspringt, aber der besonderen Textform Liedtext (Kürze des Textes, viele Metaphern und subkulturell spezifische, sprachliche Symbole) Rechnung trägt. Etwa ein Viertel der Liedtexte wurden zunächst offen codiert. Nach endgültiger Festlegung des Codesystems wurden dann alle 354 Liedtexte codiert.

Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse

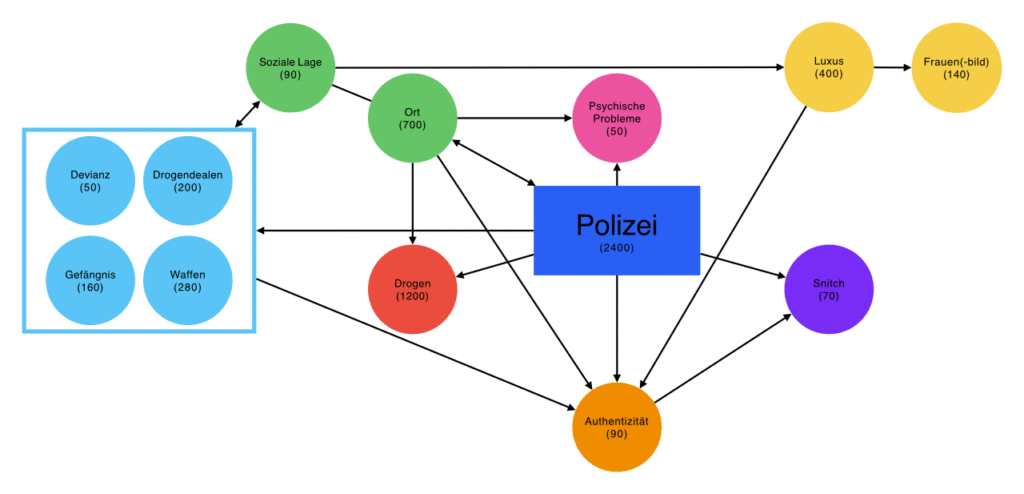

In dem nachfolgenden Schaubild sind die vergebenen Codes aufgeführt und die Beziehung der einzelnen Kategorien durch Pfeile symbolisiert. Die gerundeten WerteGrundlegende Vorstellungen darüber, was in einer Gesellschaft wünschenswert, gut oder erstrebenswert ist. in Klammern geben die Häufigkeit wieder, mit der Codes auf Liedtextstellen angewendet wurden.

Im Folgenden werden die einzelnen Kategorien des Codesystems in Kurzform beschrieben. Sie dienen als analytischer Rahmen für die qualitative Auswertung der Liedtexte:

Kurzbeschreibung der Kategorien

- PolizeiDie Polizei ist eine staatliche Institution zur Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Verfolgung von Straftaten.: Erwähnungen, Bewertungen und Beschreibungen der Polizei – von Beleidigungen bis zu konkreten Handlungssituationen (z. B. KontrolleKontrolle bezeichnet soziale Mechanismen, mit denen Verhalten überwacht, reguliert und an geltende Normen angepasst wird., Festnahme, Gewalt).

- DrogenDrogen sind psychoaktive Substanzen, die das zentrale Nervensystem beeinflussen und in legaler oder illegaler Form konsumiert werden.: Bezugnahmen auf Drogenkonsum, -handel oder Drogenszenen als Teil des Lebensstils oder Ausdruck von DevianzVerhalten, das in einer Gesellschaft als unangemessen, abweichend oder regelverletzend gilt – unabhängig davon, ob es strafrechtlich relevant ist..

- Ort: Verweise auf bestimmte Orte (z. B. Kiez, Straße, Hood), die als Handlungsräume oder Identitätsmarker fungieren.

- Soziale Lage: Hinweise auf Armut, gesellschaftliche Ausgrenzung, MigrationMigration bezeichnet die dauerhafte oder zeitweise räumliche Verlagerung des Lebensmittelpunkts von Personen oder Gruppen. oder prekäre Lebensverhältnisse.

- Authentizität: Selbstdarstellungen, die „Echtheit“ und Straßenerfahrung betonen – oft kontrastiert mit Vorwürfen gegen „Fake-Rapper“.

- Deviantes Verhalten: Schilderungen von Gesetzesverstößen wie Drogenhandel, Waffengebrauch, GewaltGewalt bezeichnet die absichtliche Anwendung körperlicher oder psychischer Kraft zur Schädigung von Personen oder Dingen. oder Inhaftierung.

- Psychische Probleme: Thematisierung von Depression, Suizidgedanken, Trauma oder emotionaler Instabilität.

- Snitch: Bezug auf Verrat, Kooperation mit der Polizei oder Denunziation – oft negativ konnotiert und szenetypisch sanktioniert.

- Luxus: Inszenierung von Reichtum, Statussymbolen, teuren Marken oder finanzieller Überlegenheit.

- Frauenbild: Aussagen über Frauen, häufig sexualisiert oder stereotyp, aber auch einzelne empowernde Gegenbeispiele.

Das Thema Rap und insbesondere Gangsta-Rap ist einem musikalischen Nischendasein längst entwachsen und wird mittlerweile auch regelmäßig im Mainstream verhandelt. So machte der Spiegel Gangsta-Rap vor einigen Jahren zum Titelthema. Eine nicht ganz ernst gemeinte, aber erstaunlich treffende Beschreibung eines idealtypischen Gangsta-RapSubgenre des Hip-Hop, das Gewalt, Straßenerfahrung, Macht und Marginalisierung thematisiert.-Songs lieferte 2020 das Spiegel-Team:

Zu den ewigen Themen des Gangsta-Rap gehört deshalb die Herkunft (von ganz unten), der selbst gemachte Aufstieg (steil, aber hart), das Rapperleben (geil, aber hart). Als weiteres Textinventar tauchen auf: Frauen (Schlampen, Nutten, Groupies), Autos (Mercedes, Maserati, Lamborghini), Autoteile (Felgen ab 22 Zoll), Goldschmuck (Rolex, Halskette), Drogen (Koks, Marihuana), Waffen (Glock, Makarov). Ansonsten wäre da noch zu nennen: die Einstellung zur Gewalt (muss sein), zur KriminalitätKriminalität bezeichnet gesellschaftlich normierte Handlungen, die gegen das Strafgesetz verstoßen. (super Geschäft), zur Polizei (alles Bastarde), zur Strafjustiz (reine Folklore), zum Gefängnis (beste Schule), zu anderen Rappern (diese Lutscher), zu kriminellen Clans (meine Brüder) (Backes et al. 2020).

Diese sicherlich nicht ganz ernst gemeinte Beschreibung ist dennoch erstaunlich präzise und die zur Sprache kommenden Themen und Elemente decken sich überwiegend mit dem obigen Codesystem. Nachfolgend werden die wichtigsten Kategorien ausführlich anhand von Textbeispielen erläutert.

Literatur

- Backes, L.; Dahlkamp, J.; Diehl, J.; Großekathöfer, M.; Heise, T.; Jauernig, H.; Meyer-Heuer, C.; Ramsel, Y.; Rapp, T.; Skrobala, J.; Späth, S.; Ulrich, A. & Witterauf, S. (2020, 24. Januar). Faszination Gangsta-Rap. Lebe fett, gierig und rücksichtslos. Spiegel. https://www.spiegel.de/kultur/musik/gangsta-rap-aus-deutschland-sex-protz-und-dicke-schlitten-a-00000000-0002-0001-0000-000169122915

- Machin, D. (2013). Analyzing Popular Music: Image, Sound, Text (Repr. of the 2010 Ed). Sage.