Der Begriff der Soziologie leitet sich aus dem Lateinischen von „socius“ (Gefährte) und dem griechischen Wort λόγος (logos, Wissenschaft) ab. Die Soziologie ist also die Lehre von der Gesellschaft und erforscht sowohl theoretisch als auch empirisch das soziale Verhalten der Menschen.

Allgemeiner ließe sich Soziologie beschreiben als eine paradigmen-/ theoriegeleitete, empirisch-rationale Wissenschaft, die soziale Wirklichkeit(en) erfasst und deutet (Abgrenzung zum Alltagswissen). D.h., die Soziologie greift auf Methoden der empirischen Sozialforschung zurück um mittels Messungen, Befragungen und Beobachtungen das Soziale zu analysieren.

Der Begriff der Soziologie wurde von dem französischen Wissenschaftler Auguste Comte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt. Als Vertreter des Positivismus lehnte Comte theologischen und metaphysischen Erklärungsmuster des Sozialen ab und glaubte, Gesetzmäßigkeiten sozialer Phänomene durch naturwissenschaftlich orientierte Methoden bestimmen und durch die gewonnen Erkenntnisse der sozialen Gesetzmäßigkeiten die Welt aktiv gestalten zu können. Comte nennt seinen Ansatz abwechselnd ‚soziale Physik‘ und ‚Soziologie‘.

Die zentrale Grundfragen der Soziologie

Eine der zentralen Grundfragen der Soziologie lautet, unter welchen Voraussetzungen ein soziales Miteinander vorstellbar ist. Oder anders ausgedrückt: wie und warum schließen sich Individuen zusammen und unter welchen Bedingungen funktioniert ihr Zusammenleben in Familien, Peergroups, Gemeinschaften, Unternehmen, Gesellschaften, Staaten usw.? Wie wirkt das Individuum auf die Gesellschaft und welchen Einfluss hat die Gesellschaft auf das Individuum?

Als eine kritische Wissenschaft beschäftigt sich die Soziologie auch mit sozialen Ungleichheiten (also z.B. alt vs. jung, arm vs. reich, ungebildet vs. gebildet, Stadt vs. Land, Einheimische vs. Migranten, Frauen vs. Männer etc.), den Grenzen sozialer Kooperation und Kohäsion und Phänomenen des sozialen Ausschlusses (Exklusion).

Soziales Handeln und Verstehende Soziologie

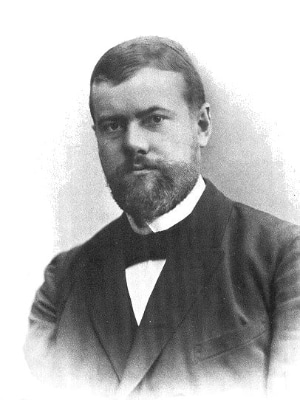

Von zentraler Bedeutung für das Verständnis von Soziologie ist der Begriff des sozialen Handelns. Eine berühmte Definition von Soziologie und des Begriffs des sozialen Handelns stammt von dem deutschen Soziologen Max Weber. Er schreibt:

Soziologie soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. ‚Handeln‘ soll dabei ein menschliches Verhalten […] heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. ‚Soziales‘ Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“

Max Weber (1920) Wirtschaft und Gesellschaft.

Soziales Handeln ist also stets auf ein Gegenüber bezogen. Im Gegensatz zum Alltagsverständnis meint „sozial“ hier jedoch nicht zwingend ein wohlwollendes, nettes Verhalten (z.B. ist das Handeln eines Folterknechts im Sinne Webers sinnhaft auf den Gefolterten bezogen). Abzugrenzen wäre soziales Handeln zu einem bloßen Verhalten. Ein Beispiel: Wenn ich mich räuspere, weil ich ein Kratzen im Hals verspüre, verhalte ich mich. Wenn ich mich jedoch räuspere, um die Aufmerksamkeit einer anderen Person auf mich zu lenken, würde man von einem sozialen Handeln sprechen (vgl. Mauri, 2020).

Aus dieser Perspektive ergibt sich die Forderung nach einer sog. Verstehenden Soziologie, als deren Begründer neben Max Weber der deutsche Soziologe Georg Simmel zählt.

Das Grundaxiom jeder Verstehenden Soziologie ist, daß die handelnden Personen einen Sinn hinter ihrem Handeln sehen, daß dieser Sinn ihr Handeln bestimmt, oder zumindest mitbestimmt, und daß dieser Sinn daher auch in eine Erklärung von sozialen Phänomenen mit einzubeziehen ist. (Bühl 1972: 15)

Ziel des Soziologen ist es demnach, den gemeinten Sinn zu entschlüsseln, indem zum Beispiel ein Perspektivenwechsel vorgenommen wird.

Makro, Mikro oder doch lieber Meso – soziologische Bezugsgrößen

Als Wissenschaft, die sich mit dem sozialen Miteinander befasst, ist der Bezugspunkt soziologischer Fragestellungen und Betrachtungen entscheidend. Stehen einzelne oder mehrere Gesellschaften als Bezugsgröße im Fokus der Betrachtung spricht man von Makrosoziologie. Ein Anwendungsfall für eine makrosoziologische Fragestellung wäre z.B. die Frage nach der sozialstrukturellen Verteilung der Gesellschaftsmitglieder.

Die Mikrosoziologie hingegen richtet ihren Blick auf einzelne Individuen und kleine Gruppen von Menschen (z.B. Familien). Mikro- und Makroebene stehen jedoch selten unverbunden nebeneinander. Das Verhalten von Individuen beeinflusst soziale Strukturen und soziale Strukturen leiten das Verhalten von Individuen an. Die wechselseitige Abhängigkeit von Individuen und größeren sozialen Bezügen stellt die Mesoebene dar.

Allgemeine Soziologie vs. Spezielle Soziologie

Als Wissenschaft, die sich mit dem Sozialen beschäftigt, umfasst das Aufgabengebiet der Soziologie unzählige Themen und Fragestellungen. Dieses riesige Themenspektrum wird üblicherweise differenziert nach einerseits einer allgemeinen Soziologie und andererseits vielen verschiedenen sog. speziellen Soziologien. Während die allgemeine Soziologie sich mit Grundlagen des Faches und theoretischen Kernfragen beschäftigt, widmen sich die unterschiedlichen speziellen Soziologien (oder auch Bindestrich-Soziologien genannt) jeweils einem eigenständigen Themenfeld, das aus soziologischer Perspektive betrachtet wird. Beispiele für spezielle Soziologien sind die Devianz-Soziologie, die Medizin-Soziologie, die Technik-Soziologie, die Kultur-Soziologie, Stadt-Soziologie und viele weitere mehr.

Beispiele für Bindestrich-Soziologien

Beispiel 1: Technik-Soziologie

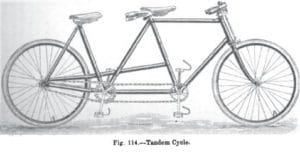

Quelle: Flickr (https://www.flickr.com/photos/neubert_lacy/5037863006), (CC BY 2.0)

Das Bild zeigt ein klassisches Tandem-Fahrrad aus dem Jahr 1904. Der Aufbau des Fahrrads zeigt ein klassisches Herrenfahrrad – erkennbar an der Mittelstange, das mit einem Damenfahrrad verbunden wurde. Die fehlende Mittelstange bei einem klassischen Damenrad ermöglicht es der Nutzerin problemlos, mit einem Kleid oder Rock bekleidet, das Fahrrad zu besteigen. Der hosentragende Mann hingegen kann sein Bein über die Mittelstange schwingen. Die Mittelstange erhöht die Stabilität des Rads. Heute erscheint der unterschiedliche Aufbau von Damen- und Herrenrädern kaum noch zeitgemäß, da auch die meisten Frauen im Alltag Hosen tragen bzw. auch viele Männer, den unkomplizierten Aufstieg auf ein Fahrrad ohne Mittelstange schätzen.

Zunächst einmal offenbart der soziologische Blick auf das Tandem das Prinzip der Arbeitsteilung. Nur wenn beide Fahrer gemeinsam in die Pedalen treten, kommt das Tandem voran. Der Blick auf das Bild des klassischen Tandems offenbart uns jedoch auch eine Vorstellung über ein gesellschaftliches Geschlechterverhältnis. In der Vorstellung der Ingenieure sitzt der Mann auf dem Tandem vor der Frau, bietet ihr Schutz vor dem Fahrtwind, lenkt und bestimmt somit die Richtung. Im Falle einer gefährlichen Fahrsituation ist es an dem Mann, ein Ausweichmanöver einzuleiten und ggf. als „Puffer“ Gefahr von der Frau abzuwenden. In die Technik des Tandems ist also eine Vorstellung des gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisses eingeschrieben.

Beispiel 2: Soziologie des Essens

Eine weitere sog. Bindestrich-Soziologie ist die Soziologie des Essens. Die Nahrungsaufnahme ist ein Umstand, der alle Menschen eint und zugleich eine „Urform“ des sozialen Handelns darstellt. Der Mensch (und natürlich auch das Tier) müssen essen und wir können mutmaßen, dass bereits seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte Menschen Ihre Mahlzeiten gemeinsam eingenommen haben. Der neugeborene Säugling, der solange schreit, bis er von seiner Mutter gestillt wird, ist ein Beispiel für (reziprokes) soziales Handeln. Die Handlungen von Säugling (schreien) und Mutter (stillen) sind gegenseitig sinnhaft aufeinander bezogen.

An der Herstellung, Beschaffung, Zubereitung und Verzehr werden zudem arbeitsteilige Aufgabenverteilungen (Wer ist Jäger?, Wer ist Sammler?, Wer ist für die Zubereitung verantwortlich? etc.), Hierarchien innerhalb von Gemeinschaften und Gesellschaften (Wer sitzt am Kopfende der Tafel? Wer darf zuerst essen, das Tischgebet sprechen? etc.), Distinktionen – also Unterschiede und Abgrenzungen – einzelner gesellschaftlicher Gruppen untereinander (z.B. Speisen, ihre Zubereitung und die Art Ihres Verzehrs, sie als besonders vornehm gelten), aber auch kulturelle Unterschiede zwischen Gesellschaften deutlich. Zur Illustration soll folgendes Video dienen, das unterschiedliche Zubereitungs- und Verzehrweisen von Kaffee in Mexiko, Äthiopien, Schweden, Vietnam und der Türkei zeigen. Obwohl es sich stest um ein- und dasselbe Nahrungsmittel handelt, unterscheiden sich die Zubereitungsformen deutlich und verweisen auf kulturelle und sozialgeschichtliche Unterschiede.

Beispiel 3: Architektur-Soziologie am Beispiel von Küchen

Ein drittes Beispiel für einen soziologischen Blick auf Alltagshandeln und alltägliche Gegenstände soll am Beispiel von Kochstätten und Küchen erfolgen.

Dieses Prinzip hat grundsätzlich bis in die heute Zeit überdauert und Herd, Kühlschrank und Spüle sind idealtypisch in einem Dreieck angeordnet, so dass alles von einem Standort erreichbar ist.

Die Frankfurter Küche ist keine zehn Quadratmeter groß und lässt es kaum zu, dass mehr als eine Person zur Zeit sich in dem Raum aufhält und arbeitet. Ein Kühlschrank war nicht vorgesehen. Er galt in den 1920er Jahren noch als verzichtbarer Luxus. Frische Lebensmittel wurden täglich eingekauft.

https://www.architecturaldigest.com/video/watch/open-door-inside-john-legend-and-chrissy-teigens-serene-family-home

Gesellschaftliche Funktion von Soziologie

- Wissenschaftlich fundierte Gesellschaftsanalyse: Zerstörung von Vorurteilen, Beseitigung von Irrtümern und Aufklärung über die „wirklichen“ Vorgänge in der Gesellschaft.

- Information über das, was sich in einer Gesellschaft zuträgt, um den Menschen einen umfassenden Überblick über ihr Dasein zu ermöglichen.

- Krisenwissenschaft: Hilfestellung bei der Beseitigung akuter sozialer Probleme wie z. B. Armut, Einsamkeit im Alter, Diskriminierung von Minderheiten, Jugendkriminalität, Chancengleichheit in der Ausbildung usw.

- Administrative Hilfswissenschaft: Unterstützung der Praktiker in Politik und Wissenschaft und Verwaltung durch Information, so dass dort ein zielbewusstes und angemessenes Handeln möglich ist.

- Mittel zur Veränderung der Gesellschaft: Umformung der gesellschaftlichen Einrichtungen, so dass dem einzelnen eine optimale Befriedigung seiner sozialen und psychischen Bedürfnisse möglich wird.

- Sozialtechnologie: Lieferungen von Beiträgen zum wirkungsvollen und reibungslosen Zusammenspiel von Institutionen und Organisationen in der Gesellschaft.

- Sozialphilosophie: Unterbreiten von Vorschlägen für den Aufbau einer besseren und gerechteren Gesellschaft.

(In Anlehnung an Renate Mayntz (Hrsg.): Soziologie im Studium; Stuttgart 1970; S. 102)

Literatur zu Einführung in die Soziologie

- Asmus, H.-J. (2002). Was heißt Soziologie? In B. Frevel, H.-J. Asmus, H. Groß, J. Lagers, & K. Liebe (Hrsg.), Soziologie. Studienbuch für die Polizei (S. 9-23). Hilden: Verlag Deutsche Polizeiliteratur.

- Bühl, W. L. (1972). Verstehende Soziologie. Grundzüge und Entwicklungstendenzen. Elf Aufsätze. München: Nymphenburger Verlagshandlung

- Frevel, B. (Hrsg.). (2015). Polizei in Staat und Gesellschaft. Politikwissenschaftliche und soziologische Grundzüge (1. Aufl.). Hilden: Verlag Deutsche Polizeiliteratur.

- Groß, M. (2015). Klassen, Schichten, Mobilität: Eine Einführung (2. ed.). Wiesbaden: Springer VS.

- Joas, H. (Hrsg.). (2007). Lehrbuch der Soziologie (3. ed.). Frankfurt; New York: Campus Verlag.

- Klimke, D., & Legnaro, A. (Hrsg.). (2016). Kriminologische Grundlagentexte. Wiesbaden: Springer VS.

- Korte, H. (2011). Einführung in die Geschichte der Soziologie (9. ed.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Korte, H., & Schäfers, B. (2016). Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie (9. ed.). Wiesbaden: Springer VS.

- Mauri, M. (2020). Einführung in die Soziologie für die Polizei. In: Frevel, B. & Salzmann, V. (Hrsg.). Polizei in Staat und Gesellschaft. Politikwissenschaftliche und soziologische Grundzüge (2. Aufl.) (S. 98-120). Hilden: Verlag Deutsche Polizeiliteratur.

- Meulemann, H. (2012). Soziologie von Anfang an: Eine Einführung in Themen, Ergebnisse und Literatur. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Sack, F., & König, R. (Hrsg.). (1968). Kriminalsoziologie. Frankfurt a. M.: Akademische Verlagsgesellschaft.

- Schwietring, T. (2011). Was ist Gesellschaft? Einführung in soziologische Grundbegriffe. Konstanz; München: UTB GmbH.

Internetseiten, Fachgesellschaften und Zeitschriften rund um die Soziologie

Ein guten Überblick über die vielfältigen Themen, Forschungsarbeiten und Debatten in der Soziologie bieten die unzähligen Fachgesellschaften, Fachzeitschriften und Internetseiten. Die nachstehende Liste ist daher nur eine kleine Auswahl zur ersten Orientierung innerhalb der Disziplin Soziologie

Institutionen

DGS, Deutsche Gesellschaft für Soziologie

http://www.soziologie.de

Eurostat, Statistisches Amt der EU

http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Gesis, Leibniz-Institut für Sozialwissenschaft

http://www.gesis.org/iz/index.htm

OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, Statistics Portal

https://data.oecd.org/

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

http://www.destatis.de/

Theorien und Personen

50 Klassiker der Soziologie, Universität Graz

https://agso.uni-graz.at/archive/lexikon/

Soziologie Basiswissen – Ausgewählte Klassiker

https://soziologieheutebasiswissen.wordpress.com/2015/01/09/ausgewahlte-klassiker/

Zeitschriften

American Journal of Sociology

https://www.journals.uchicago.edu/toc/ajs/current

der sozius. Zeitschrift für Soziologie

https://www.soziologie.uni-konstanz.de/forschung/der-sozius/

Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie

http://kzfss.uni-koeln.de/

Leviathan. Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft

https://www.nomos.de/zeitschriften/leviathan/

Zeitschrift für soziale Probleme und soziale Kontrolle

http://www.soziale-probleme.de/startseite

The British Journal of Sociology, London school of political and economic sience

http://www.lse.ac.uk/sociology/british-journal-of-sociology

Theory, Culture & Society, Faculty of Humanities, The Nottingham Trent University

https://www.theoryculturesociety.org/