Grundgedanke der Anomietheorie nach Robert K. Merton ist, dass die meisten Menschen nach kulturell anerkannten Zielen streben. Ein Zustand der Anomie entsteht demnach, wenn der Zugang zu diesen Zielen für ganze Gruppen oder Individuen versperrt bleibt. Die Folge ist abweichendes Verhalten, das durch Rebellion, Rückzug, Ritualismus, Innovation und/oder Konformität gekennzeichnet ist. Kriminalität resultiert vor allem aus Innovation.

Merkzettel

Anomietheorie nach Merton

Erstveröffentlichung: 1938/ 1954

Land: USA

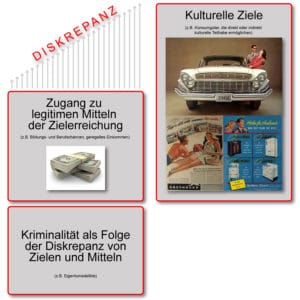

Idee/ Annahme: Kriminalität ist die Folge einer Diskrepanz zwischen kulturell anerkannten Zielen und der Verfügbarkeit legitimer Mittel zur Zielerreichung.

Grundlage für:

Theorie

Mertons Anomietheorie wurde 1938 veröffentlicht, stellte jedoch aufgrund des nicht geweckten gesellschaftlichen Interesses eine sogenannte „Sleepertheorie dar“. Erst die erneute Veröffentlichung im Jahre 1954 sorgte für öffentliches Interesse. Merton verfeinert die Ausführungen von Durkheim, indem er die fehlenden gesellschaftlichen Regeln, die zu Anomie führen, beschreibt und die Verknüpfung dieser mit dem Aspekt der Wert-Mittel-Diskrepanz durchführt. Anomische Bedingungen werden hier nicht mehr in der Kluft zwischen Bedürfnislage und Befriedigungsmöglichkeiten, sondern in der Diskrepanz zwischen Zielen und Mittel gesehen.

Hauptannahme

Kriminalität entsteht aus der Diskrepanz zwischen den als legitim anerkannten Zielen der Gesellschaft und den eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten zu den Mitteln, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. Diese Diskrepanz zwischen Zielen und Mitteln ist schichtspezifisch unterschiedlich ausgeprägt, aber in allen Schichten möglich. Die Diskrepanz führt zur Orientierungslosigkeit des Individuums, zu psychischen Belastungen und sozialen Konflikten. Im Mittelpunkt des Interesses steht nicht die Abweichung einzelner Individuen (Mikroebene), sondern die Suche nach Erklärungen für die unterschiedlichen Diskrepanzraten verschiedener Gesellschaften und Gruppen. (Betrachtung: Makroebene)

Anpassungsreaktionen

Um mit diesem Druck umgehen zu können, findet ein individuelles Zurückgreifen auf einer der folgenden 5 Verhaltensmuster statt

- Konformität

Akzeptanz kultureller Ziele und Anpassung an sozialen Wandel - Innovation

Akzeptanz kultureller Ziele, Nichtanerkennung legaler Mittel zur Erreichung der Ziele. - Ritualismus

Herunterschrauben / Aufgabe der kulturellen Ziele und Beibehaltung legaler Mittel zur Erreichung dieser. - Rückzug

Ablehnung kultureller Ziele und legaler Mittel - Rebellion

Bekämpfung der Ziele sowie der Mittel mit dem Ziel, soziale Strukturen zu verändern.

Merton zufolge greifen Menschen aus unteren sozialen Schichten eher zu solchen Mitteln, da sie weniger Möglichkeiten haben als höhere Schichten, die kulturellen Ziele zu erreichen.

Die unterschiedlichen Anpassungsreaktionen und die Zustimmung/ Verfügbarkeit (+) bzw. Ablehnung (-) von kulturellen Zielen und institutionalisierten Mitteln lässt sich in folgender tabellarischen Übersicht darstellen:

| Arten der Anpassung | Kulturelle Ziele | Institutionalisierte Mittel |

|---|---|---|

| Konformität | + | + |

| Innovation | + | – |

| Ritualismus | – | + |

| Rückzug | – | – |

| Rebellion | (+/-) | (+/-) |

Kriminalpolitische Implikation

Mertons Anomietheorie verweist auf den viel zitierten Zusammenhang von Sozial- und Kriminalpolitik („Die beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik“, Franz von Liszt). Da Kriminalität in Form von Innovation (oder auch Rückzug und Rebellion) das Ergebnis sozialstruktureller Ungleichheiten ist, muss es Aufgabe der Kriminalpolitik sein, diese Ungleichheiten zu beseitigen. Ökonomisch schwächer gestellte Personen sind zu befähigen, in höhere Schichten aufzusteigen oder zumindest dabei zu unterstützen, dies in angemessener Weise zu tun.

Je weniger eine Gesellschaft durch soziale Ungleichheit gekennzeichnet ist, desto weniger Menschen fallen in den Zustand der Anomie. Das Ziel muss also ein echter Sozial- und Wohlfahrtsstaat sein, in dem es jedem möglich ist, die kulturellen Ziele mit legitimen Mitteln zu erreichen.

Kritische Würdigung & Aktualitätsbezug

Mertons Anomietheorie ist im Wesentlichen utilitaristisch: Menschen werden kriminell, weil sie keine Alternativen haben. In diesem Zusammenhang erklärt Merton Vermögensdelikte wie Raub oder Einbruch, nicht aber Mord oder Vergewaltigung. Mit dem Mangel an Zugangsmöglichkeiten zu legitimen Mitteln zur Zielerreichung erklärt Merton Kriminalität nur in der Unterschicht, da davon auszugehen ist, dass die Mittel- und Oberschicht über diese Mittel verfügen. Die Zugangsmöglichkeiten zu illegitimen Mitteln werden nicht betrachtet. Darüber hinaus bleibt Merton die Antwort auf die Frage schuldig, warum Menschen in belastenden Situationen so unterschiedlich reagieren. – Warum wird jemand zum Ritualisten oder zum Innovator? Außerdem wird keine präzise Begriffsklärung vorgenommen. Der Begriff ‚kulturelle Ziele‘ wird nur unzureichend beschrieben.

Zudem betrachtet Merton den Übergang von konformem zu kriminellem Verhalten als „Sprung“ und nicht als Prozess, ohne dass diese „kriminelle Karriere“ näher erläutert wird.

Aus heutiger Sicht muss zudem das homogene Gesellschaftsbild, von dem Merton ausgeht, als nur bedingt zeitgemäß kritisiert werden. Merton schreibt

It is only when a system of cultural values extols, virtually above all else, certain common symbols of success for the population at large while its social structure rigorously restricts or completely eliminates access to approved modes of acquiring these symbols for a considerable part of the same population, that antisocial behavior ensues on a considerable scale. In other words, our egalitarian ideology denies by implication the existence of noncompeting groups and individuals in the pursuit of pecuniary success.

(Merton, 1938, S. 680)

Die hier angesprochene „egalitarian ideology“, d.h. das gleichförmige Streben nach dem Erreichen der gleichen monetären Ziele („pecuniary success“) – vielleicht am besten ausgedrückt im Bild des American Dream/ vom Tellerwäscher zum Millionär – ließe sich mit Blick auf heutige Gesellschaften und individuelle Lebensentwürfe kritisch hinterfragen. Zwar machen auch heute viele Menschen ihren Erfolg und ihr Glück vom wirtschaftlichen Erfolg abhängig, doch gibt es auch Gegenentwürfe (Erfolg/Glück als Zustand von Gesundheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung etc.) Die Kritik an Mertons Anomietheorie könnte also lauten, dass sie sich zu stark an einem mittelschichtorientierten Gesellschaftsmodell orientiert.

Literatur

Primärliteratur

Sekundärliteratur

- Brown, S., Esbensen, F.-A., Geis, G. (2010): Criminology. Explaining Crime and Its Context. S. 240-244.

- Kaiser, G. (1989): Kriminologie. S. 219-222

- Ostendorf, H. (2010): Ursachen von Kriminalität. In: Informationen zur politischen Bildung Nr. 306/2010. Bundeszentrale für politische Bildung. Online verfügbar unter: http://www.bpb.de/izpb/7735/ursachen-von-kriminalitaet?p=all.

- Vito, G./Maahs, J./Holmes, R. (2007): Criminology. Theory, Research, and Policy. S. 154-156.