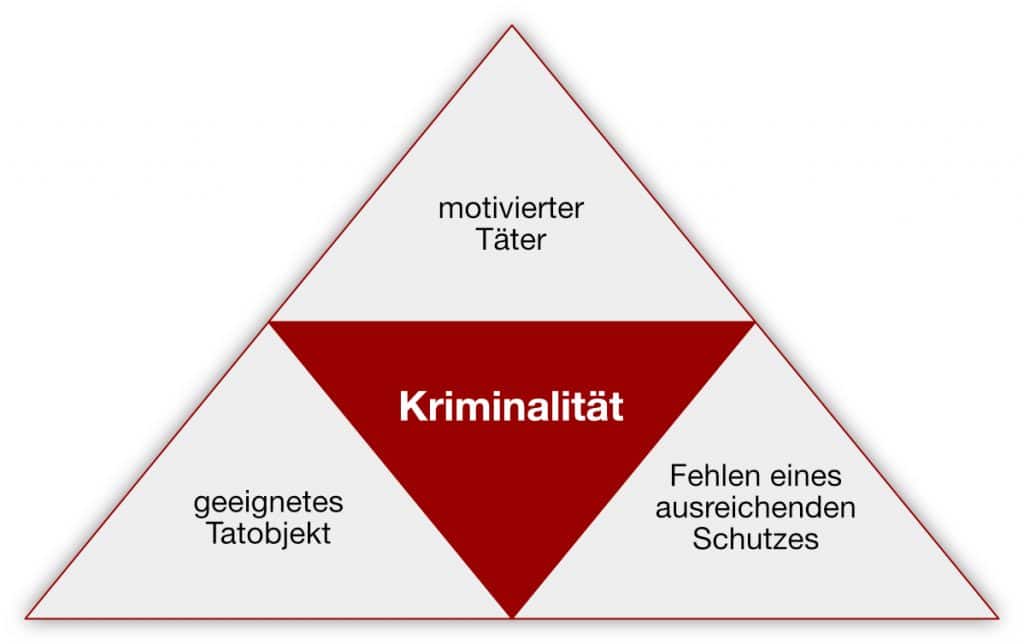

Der Routine Activity Approach besagt, dass es für Kriminalität einen motivierten Täter und ein geeignetes Tatobjekt, bei gleichzeitiger Abwesenheit von ausreichendem Schutz für das Tatobjekt, geben muss.

Hauptvertreter

Lawrence E. Cohen, Marcus Felson, Ronald V. Clarke

Theorie

Nach Cohen und Felson sind Kriminalitätsraten abhängig von den sich ständig verändernden Lebensgewohnheiten und Verhaltensweisen der Bevölkerung. Je nach Zeit und Ort variieren drei für Cohen und Felson entscheidende Faktoren, die für das Eintreten oder Ausbleiben krimineller Verhaltensweisen verantwortlich sind (s. Schaubild).

Demnach ist die Voraussetzung für Kriminalität ein zu einer Straftat motivierter Täter, wobei diese Motivation ganz unterschiedlicher Natur sein kann.

Zudem muss es ein für den Täter geeignetes Tatobjekt (potenzielles Opfer, verlockender Gegenstand u.a.) geben. Dabei gibt es verschiedene Faktoren, die beeinflussen, ob das Objekt auch geeignet ist: Wert, Größe/Gewicht und Sichtbarkeit des Objektes sowie Zugang zum Objekt.

Zu guter Letzt ist das Fehlen informeller oder formeller Kontrolle als Schutz für das Tatobjekt zu nennen. Dabei kann es sich um personale, aber auch technische Kontrolle handeln: Polizeibeamte und Sicherheitsleute, Videoüberwachung und Alarmanlagen, aufmerksame Passanten, Nachbarn, Freunde und Personal.

Zusammenfassend beschreibt der Routine Activity Approach also Kriminalität als situatives Ereignis, welches weniger von der Persönlichkeit und Sozialisation des Täters als vielmehr und zum großen Teil von der Situation, in der sich der Täter befindet, abhängt.

Kriminalpolitische Implikationen

Kriminalpolitische Folge aus dem Rational Choice, aus den Deterrence Theories, vor allem aber aus dem Routine Activity Approach ist die so genannte Situational Crime Prevention.

Diese Form der Kriminalpolitik versucht nicht, durch Resozialisierung, Abschreckung oder Segregation des Täters zukünftige Kriminalität zu verhindern, sondern setzt ausschließlich auf eine Reduktion der kontextuellen und situativen Möglichkeiten für Kriminalität. Die kriminalpolitische Aufgabe besteht demnach darin, die Lebensumwelt so zu verändern, dass sich die Zahl der Tatgelegenheiten verringert.

In der ursprünglichen Konzeption der Situational Crime Prevention unterscheidet Ronald Clarke zwischen drei Techniken der situationalen Kriminalprävention, die sich unmittelbar auf die drei Elemente des Routine Activity Ansatzes beziehen:

- Erhöhung des Tataufwandes für den Täter, zum Beispiel durch die Kontrolle von Tatwerkzeugen oder die Ab- und Umlenkung des Täters weg vom Tatobjekt,

- Erhöhung des Risikos für den Täter, vor allem durch verschiedene Formen der Überwachung,

- Reduzierung des Nutzens aus der Tat für den Täter, zum Beispiel durch Beseitigung der Tatobjekte oder durch Minderung des Anreizes, die Tat zu begehen.

In einer späteren Erweiterung erweitern Clarke und Eck (2005) den Ansatz auf 25 Techniken der situativen Kriminalprävention. Neben den benannten theoretischen Fundierungen ist hier v.a. der Bezug zu Sykes‘ und Matzas Techniken der Neutralisierung auffällig (siehe 5. Spalte der Tabelle: Remove Excuses).

25 Techniken der situativen Kriminalprävention

| Increase the effort | Increase the risks | Reduce the rewards | Reduce provocations | Remove excuses |

|---|---|---|---|---|

1. Target harden

| 6. Extend guardianship

| 11. Conceal targets

| 16. Reduce frustrations and stress

| 21. Set rules

|

2. Control access to facilities

| 7. Assist natural surveillance

| 12. Remove targets

| 17. Avoid disputes

| 22. Post instructions

|

3. Screen exits

| 8. Reduce anonymity

| 13. Identify property

| Reduce temptation and arousal

| 23. Alert conscience

|

4. Deflect offenders

| 9. Use place managers

| 14. Disrupt markets

| 19. Neutralize peer pressure

| 24. Assist compliance

|

5. Control tools/weapons

| 10. Strengthen formal surveillance

| 15. Deny benefits

| 20. Discourage imitation

| 25. Control drugs and alcohol

|

(Clarke, 2005, S. 46f.)

Erwähnenswert bleibt noch die Forderung von Clarke, das Justizsystem nur im äußersten Falle zu benutzen. Im Vordergrund sollten natürliche Strategien zur situationalen Kriminalprävention stehen, sodass es für die Menschen in den einzelnen Situationen als bequem und sinnvoll erscheint, sich legal zu verhalten. Als Beispiel wäre hier eine angemessene Parkplatzpolitik mit dem Ziel, Falschparken zu verhindern, zu nennen.

Kritische Würdigung / Aktualitätsbezug

Der Routine Activity Approach ist zunächst als theoretische Grundlage für das erstmals nicht mehr rein täterorientierte Konzept der Situational Crime Prevention zu würdigen.

Deren Erfolge bezüglich Kriminalitätsverringerung sind in einer Vielzahl von Studien belegt worden. Jedoch hat die situative Kriminalitätsprävention mit dem Vorwurf der Deliktsverlagerung zu kämpfen, nach dem Kriminalität nicht sinkt, sondern lediglich auf zeitlicher, räumlicher, methodischer u.a. Dimension verlagert wird. Kritiker mahnen zudem an, dass durch die Konzentration auf situative Faktoren die eigentlichen Ursachen, die Kriminalität zugrunde liegen, unangetastet bleiben.

Darüber hinaus leidet der Routine Activity Approach unter den gleichen Schwächen wie die Rational Choice Theory und die Deterrence Theories, da auch dort von einem stets rational agierenden Menschen ausgegangen wird, der sich durch die benannten kriminalpräventiven Maßnahmen von seinem Tatentschluss abringen lässt. Dabei werden jedoch emotionale, psychische, soziale und entwicklungsbedingte Faktoren außer Acht gelassen werden.

Schließlich ließe sich argumentieren, dass die situative Kriminalpolitik für eine konservative Weltsicht steht, die durch den Ruf nach mehr Überwachung, Exklusion von gesellschaftlichen Randgruppen gekennzeichnet ist. Der „nüchterne“ Blick auf Kriminalität als Ergebnis einer unzureichenden Absicherung situativer Gefahren, lässt zudem keine empathische Haltung gegenüber den Kriminalitätsopfern zu (die nach dieser Sichtweise gescheiter sind, die Kriminalitätsgefahren ausreichen „gemanagt“ zu haben).

Primärliteratur

- Clarke, R. V. (2005). Seven misconceptions of situational crime prevention. In: Tiiley, N. (Hrsg.). Handbook of Crime Prevention and Community Safety (S. 39-70). London: Routledge. Online verfügbar unter: https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781843926146.ch3

- Clarke, R. V. & Eck, J. E. (2005). Crime analysis for problem solvers: In 60 small steps. Washington DC: Office of Community Oriented Policing.

- Clarke, R. V. (1995). Situational crime prevention. In: Michael Tonry (Hrsg.). Building a safer society: strategic approaches to crime prevention. Chicago: University of Chicago Press.

- Clarke, R. V. (1993). Routine activity and rational choice. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

- Cohen, L. E.; Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: a routine activity approach. In: American Sociological Review, Vol.44, Nr.4, S.588-608.