Das Karrieremodell von Quensel beschreibt Kriminalität als Prozess, welcher sich aufgrund der fehlgeschlagenen Interaktion zwischen Individuum und Umwelt (einschließlich der justiziellen Sanktionierung) von einem kleinen unbedeutenden Delikt zu einer kriminellen Karriere mit Haftstrafen entwickeln kann.

Hauptvertreter

Theorie

Quensel möchte mit seinem Modell die ätiologische und pönologische Sichtweise verbinden, dabei jedoch Kriminalität nicht als Ergebnis eines einmaligen Vorgangs, sondern als Prozess mit mehreren Phasen betrachten. Als Beispiel zieht er Jugendkriminalität heran, welche sich laut Quensel erst im Rahmen einer mehrjährigen Entwicklung herausbildet, und welche das Ergebnis fehlgeschlagener Interaktion zwischen dem Jugendlichen und seiner Umwelt (einschließlich des staatlichen Sanktionsapparates) ist.

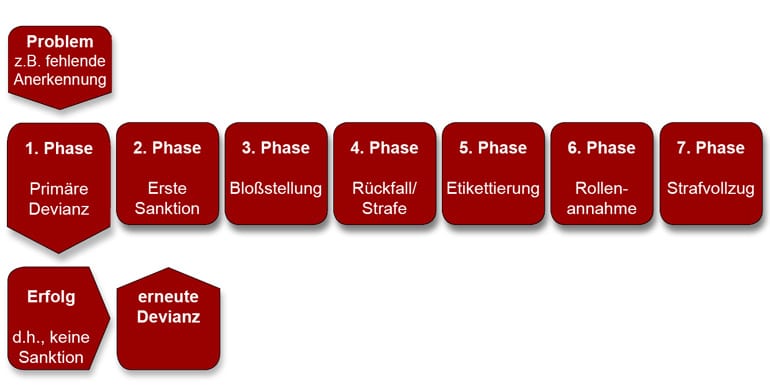

Quensels deshalb auch „Teufelskreis-Modell“ genannter Ansatz verläuft wie folgt:

In der ersten Phase wird ein zumeist kleines, erstes Delikt begangen, um ein bestimmtes, ebenfalls zumeist kleines, Problem zu lösen (z.B. fehlende Anerkennung in der peer-group, schulische Misserfolge usw.). Die Begehung dieses ersten Delikts kann nun für den jugendlichen Täter positiv ausgehen, d.h. die Tat bleibt erstens unentdeckt und zweitens werden hierdurch die die Statusprobleme des Jugendlichen gelöst. In diesem Fall wirkt sich der Erfolg als positiver Verstärker aus und begünstigt die Begehung weiterer, zukünftiger Delikte. Es ist aber ebenso vorstellbar, dass die Bestrebungen des Jugendlichen nicht von Erfolg gekrönt werden und er seine Statusprobleme nicht lösen kann oder er sogar ertappt und von offizieller Seite bestraft wird.

Ist Letzteres der Fall, befinden wir uns in der zweiten Phase von Quensels Karrieremodell: Der Jugendliche muss nachsitzen, er wird getadelt oder muss vielleicht sogar in den Jugendarrest.

In der daran anschließenden dritten Phase wird es für den Jugendlichen nun zunehmend schwieriger, sein eigentliches Problem noch zu lösen, da dieses durch die Sanktion und die Bloß- und Darstellung in der Öffentlichkeit als Abweichler eher noch vergrößert wurde. Der Delinquente erfährt soziale Ablehnung, er empfindet die Bestrafung als ungerecht, und er findet schließlich in anderen Abweichlern Bestätigung und Anerkennung.

Häufig führt dies zu einer weiteren devianten Handlung, welche dann die vierte Phase des Modells einleitet. Gesellschaft und Justiz erkennen den Jugendlichen als Rückfälligen wieder, die Sanktion hat aus ihrer Sicht anscheinend nicht gefruchtet und muss verschärft werden. So kommt es zu ernsthaften justiziellen Reaktionen und einer Erhöhung der sozialen Ablehnung.

Ein daran anschließender Aufschaukelungsprozess aus weiteren Delikten und immer härteren Strafen führt den Jugendlichen dann in die fünfte Phase, in der er nach Quensel nun als Delinquenter etikettiert und dementsprechend behandelt wird: Er verliert seine Lehrstelle, darf keinen Führerschein machen oder ist in anderer Hinsicht in seinem Handlungsspielraum beschränkt. Dementsprechend beginnt er, die Definition des Abweichlers in sein eigenes Selbstbild aufzunehmen.

In der sechsten Phase wird der Delinquente zum Außenseiter, lediglich die deviante Gruppe bietet noch sozialen Kontakt. Bestimmte kriminelle Techniken werden internalisiert, die gesellschaftlich zugewiesene Rolle des Delinquenten wird vollständig übernommen und das eigene deviante Handeln nunmehr als normal und richtig angesehen.

In der siebten Phase landet der Kriminelle schließlich in einer Strafanstalt, die sowohl seine Probleme und sein Selbstbild, als auch sein Bild nach außen verschärft beziehungsweise bestätigt. Der Jugendliche identifiziert sich nun vollständig mit seiner delinquenten Rolle.

Der „Teufelskreis“ findet in einer achten Phase seinen vorläufigen Abschluss: nach Haftentlassung verschärft sich die Etikettierung des nun offiziell Vorbestraften durch das gesellschaftliche Umfeld. Alte Arbeitgeber, Freunde und evtl. auch Familienmitglieder wenden sich ab, die Nähe zu anderen Vorbestraften wird gesucht. Bei erneuter Delinquenz wirkt sich die Vorstrafe strafverschärfend aus.

Kriminalpolitische Implikationen

Quensels Karrieremodell stellt vor allem auf eine Problematisierung der gesellschaftlichen Reaktion auf kriminelles Verhalten ab (und steht somit dem Labelling-Ansatz nahe). Entscheidend ist hier vor allem, dass Delinquenz und ihre Sanktionierung stellvertretend für andere zugrundeliegende Konflikte und Probleme (zum Beispiel Konflikte mit Eltern, Lehrern, Freunden oder Kollegen) angesehen werden.

Besonders kritisch ist das Eingreifen der Justiz und der daraus folgenden selektiven Handlungseinschränkung für den Bestraften zu sehen. Der Delinquente wird, anstatt dass man sich seiner konstruktiv annimmt, ins soziale Abseits befördert, er wird stigmatisiert und erlernt somit Abwehr- und Verhaltenstechniken, die seine kriminelle Karriere begünstigen. Dabei geht Quensel konkret auf das Missverhältnis zwischen dem Kriminellen und den staatlichen Institutionen ein. Ersterem ist der öffentliche und bürokratische Justizapparat völlig fremd. Er versteht ihn nicht und misstraut ihm. Ebenso kennen die Mitglieder dieses Apparates die Welt des Jugendlichen nicht und misstrauen ihr ebenso. Offizielle Stellen sind jedoch gezwungen, ihre dem Delinquenten fremde Rolle als Richter, Sozialarbeiter usw., der sich letztendlich nicht mit dem Delinquenten solidarisieren darf, zu spielen. So können eine Annäherung und ein gegenseitiges Verständnis kaum stattfinden. Beide Seiten haben zudem über einen längeren Zeitraum hinweg schlechte Erfahrungen mit der jeweils anderen Seite gemacht und sind daher nicht bereit, aus der eigenen Welt und der eigenen Rolle herauszutreten.

Quensel fordert daher konkret mehr soziologische Phantasie in Bezug auf die Entwicklung krimineller Karrieren (entstanden durch soziale Missstände und fehlender Hilfestellung für den Jugendlichen) und mehr sozialpsychologische Einwirkung während und am Ende des Phasenmdells (Verhinderung des Aufschaukelungsprozesses, Gegenmaßnahmen zur Übernahme des delinquenten Rollenbildes).

Kritische Würdigung / Aktualitätsbezug

Das Karrieremodell von Quensel ist als ein differenziertes und die Ursachen der primären Devianz berücksichtigendes Beispiel für Lemerts und Beckers Ansatz der forcierenden Wirkung justizieller Reaktionen zu würdigen. Sehr ausführlich und nachvollziehbar wird hier beschrieben, wie die Begehung eines kleines Delikts allein durch die Reaktion von Umwelt und Staat zu einer Verfestigung einer kriminellen Karriere führen kann.

Berücksichtigt man die spezifische Altersverteilung bei kriminellen Handlungen, nach der fast alle Jugendliche irgendwann mal auffällig werden, besitzt das Modell auch aus heutiger Sicht noch immer Aktualität, da es die Relevanz eines eigenständigen Jugendstrafrechts und dessen mehr auf Erziehung und Problemlösung ausgelegter Konzeptionalisierung betont.

Fraglich ist jedoch, ob die Ursache der ersten abweichenden Handlung tatsächlich immer nur einen Versuch der Problembewältigung darstellt. Sowohl affektive oder rational zur Tat motivierte, als auch von Menschen ohne erkennbare Probleme begangene Delikte werden hier ausgeblendet.

Außerdem erscheint in Quensels Modell der Jugendliche nach seiner einmaligen Delinquenz zu sehr als reines Opfer und Spielball der Justiz bzw. der gesellschaftlichen Ablehnung. So wie in Henner Hess’ Karrieremodell ist aber durchaus zu beachten, dass der Delinquente stets die Gelegenheit hat, aus eigenem Antrieb aus seiner negativen Entwicklung auszubrechen und sich bewusst für einen alternativen Lebenswandel zu entscheiden.

Literatur

Primärliteratur

- Quensel, Stephan (1970): Wie wird man kriminell? In: Kritische Justiz 1970, 377ff. Frankfurt am Main.

- als frei zugänglicher Volltext verfügbar unter: https://www.kj.nomos.de/fileadmin/kj/doc/1970/19704Quensel_S_375.pdf