Die Subkulturtheorie nach Cohen geht davon aus, dass KriminalitätKriminalität bezeichnet gesellschaftlich normierte Handlungen, die gegen das Strafgesetz verstoßen. eine Folge des Zusammenschlusses von Jugendlichen zu so genannten Subkulturen ist, in denen normabweichende Wert- und Moralvorstellungen herrschen.

Merkzettel

Subkulturtheorie (Albert K. Cohen)

Hauptvertreter:

Albert K. Cohen

Erstveröffentlichung: 1955

Land: USA

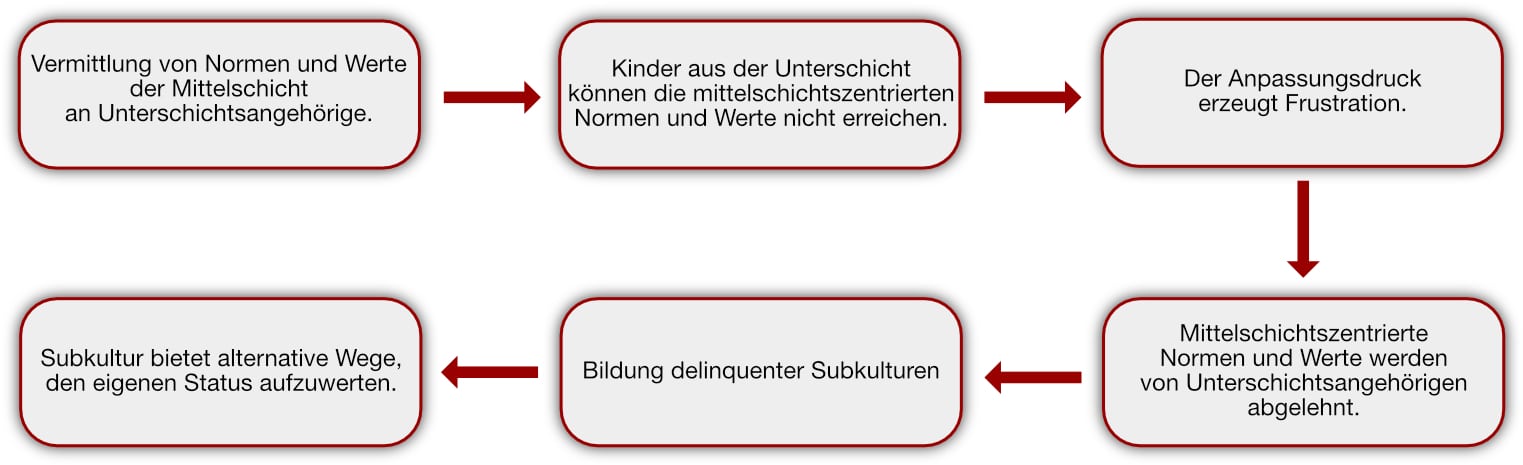

Idee/ Annahme: Die Subkulturtheorie von Cohen erklärt Jugenddelinquenz als kollektive Reaktion auf schulische Misserfolge und soziale Statusfrustration. Jungen aus benachteiligten Milieus können den mittelschichtgeprägten Erfolgsnormen nicht gerecht werden und bilden deshalb Subkulturen, in denen DelinquenzDelinquenz beschreibt die Neigung, strafbare Handlungen zu begehen., Respekt und „street credibility“ zentrale Werte darstellen. Diese alternative Werteordnung dient der Kompensation von gesellschaftlicher Ausgrenzung.

Abgrenzung zu:

Im Unterschied zu individuell-psychologischen Theorien oder rein ökonomischen Anomiemodellen wie bei Robert K. Merton betont Cohen die soziale Dynamik innerhalb von Peer-Gruppen und die Entstehung kollektiver Normsysteme. Zudem geht er über

Sutherlands Lernansatz hinaus, indem er Gruppenkonflikte und Statusmechanismen stärker berücksichtigt.

Verwandte Theorien:

Differential Opportunity Theory (Cloward & Ohlin),

Differential Association Theory (Sutherland),

Anomietheorie (Merton)

Theorie

Die Grundannahme von Cohen ist, dass die meisten jugendlichen Verbrecher Mitglieder delinquenter Subkulturen sind. Subkulturen sind dabei definiert als Unter- oder Antisysteme der GesellschaftEine Gesellschaft ist ein strukturiertes Gefüge von Menschen, die innerhalb eines geografischen Raumes unter gemeinsamen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen leben und durch institutionalisierte soziale Beziehungen miteinander verbunden sind. mit eigenen, oftmals im Widerspruch zu den Moralbegriffen der Gesamtgesellschaft stehenden Überzeugungen und Normen.

Nach Cohen ist der Zusammenschluss von Jugendlichen zu Subkulturen das Resultat aus Anpassungs- und Statusproblemen ihrer Mitglieder, die durch die Ungleichheit der bestehenden Klassengesellschaft hervorgerufen werden.

Anknüpfend an die AnomietheorieDie Anomietheorie beschreibt gesellschaftliche Zustände, in denen normative Orientierungen und soziale Regeln ihre Verbindlichkeit verlieren, was zu einem Anstieg von abweichendem Verhalten und Kriminalität führen kann. nach Merton argumentiert Cohen, dass junge Männer aus der Unterschicht nach Anpassung an höhere Schichten streben. Sie sehen sich dabei jedoch mit Erwartungen und Zielen konfrontiert, die sie aufgrund ihrer sozialen Herkunft nicht erfüllen beziehungsweise wegen starrer Gesellschaftsstrukturen nicht erreichen können. Im direkten Vergleich zu Jungen aus der Mittelschicht müssen sie dabei den eigenen niedrigen Status, schlechtes Prestige und wenig Erfolgsaussichten für das Bestehen in Wirtschaft und Gesellschaft wahrnehmen. Hieraus erfolgt eine Frustration über den eigenen sozialen Status. Die daraus folgenden Probleme der Selbstachtung führen schließlich zu Zusammenschlüssen mehrerer solcher Jungen zu alternativen Subgruppen, die sich durch ihre Abgrenzung zur unerreichbaren Mittelschicht definieren.

Diese delinquenten Subkulturen zeichnen sich nach Cohen vor allem durch ihre normabweichenden Wert- und Moralvorstellungen aus, die es ihren Mitgliedern ermöglichen, Prestige und Anerkennung zu erlangen. Die Verhaltensweisen, die innerhalb der SubkulturEine Subkultur bezeichnet eine Gruppe innerhalb einer Gesellschaft, die sich durch abweichende Werte, Normen, Verhaltensweisen oder symbolische Ausdrucksformen von der Mehrheitskultur unterscheidet. an den Tag gelegt werden, unterscheiden sich aufgrund dieser neuen Normen grundlegend von jenen außerhalb der Subkultur. Für die Gesamtgesellschaft erscheinen sie deviant, oftmals auch kriminell. Als alternatives Statussystem rechtfertigt die Subkultur jedoch Feindschaft und Aggression gegenüber Nicht-Mitgliedern, wodurch sonst möglicherweise entstehende Schuldgefühle beseitigt werden.

Delinquente Subkulturen sind nach Cohens Vorstellung:

- nichtutilitaristisch (die devianten Handlungen werde nicht aufgrund der Erwartung eines Vorteils begangen)

- böswillig (der Zweck der delinquenten Handlungen ist es, andere Personen zu ärgern oder gar zu verletzen)

- negativistisch (die kriminellen Handlungen werde gerade aufgrund ihres Verbots begangen, um die konventionelle Kultur bewusst zu verneinen)

- vielseitig (im Sinne der vorkommenden Verhaltensweisen)

- auf kurzen Genuss aus (es wird viel Wert auf das momentane Vergnügen gelegt)

- resistent (gegenüber Konformitätsdruck von außen)

| Soziale NormenVerhaltensregeln und Erwartungen, die innerhalb einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe als verbindlich gelten. und Werte | Subkulturelle Normen und WerteGrundlegende Vorstellungen darüber, was in einer Gesellschaft wünschenswert, gut oder erstrebenswert ist. |

|---|---|

| festes Beschäftigungsverhältnis/ Beruf | Delinquenz |

| harte Arbeit | deviantes Verhalten |

| leistungsabhängige Belohnung | Status aufgrund abweichenden Verhaltens |

| Gehorsamkeit gegenüber Autoritäten | Anfechtung der AutoritätAutorität bezeichnet anerkannte, legitime Macht, die auf Zustimmung und Vertrauen basiert. |

Die Subkulturtheorie ist keine Lerntheorie im engeren Sinne, sondern vielmehr ein Hybrid aus Lern-, Anomie– und anderen Theorien. Eine Besonderheit ist zudem, dass sich die Subkulturtheorie nur mit JugendkriminalitätKriminelles Verhalten von Personen, die nach deutschem Recht als Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) oder Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) gelten., nicht aber mit kriminellem Verhalten im Allgemeinen beschäftigt.

Cohen hat sich später noch mit anderen Formen von Subkulturen auseinandergesetzt. Zudem entstanden von anderen Autoren eine Reihe weiterer Theorien um das Phänomen der delinquenten Subkultur. Gemeinsam haben all diese Konzepte jedoch Cohens Grundthesen:

Gesamtgesellschaftlich ungleich verteilte sozialstrukturelle Bedingungen führen zur Entwicklung von Subkulturen als Ausdruck sozialer Differenzierung und damit einhergehenden Statusproblem. Deren divergierende Normen ziehen Verhaltenserwartungen nach sich, welche von der Gesamtgesellschaft als abweichend begriffen, innerhalb der Subkultur jedoch als normal angesehen werden.

Kriminalpolitische Implikationen

Wie auch die Anomietheorien kritisieren die SubkulturtheorienSubkulturtheorien sind soziologische und kriminologische Ansätze, die abweichendes Verhalten und Kriminalität als Ausdruck spezifischer Werte, Normen und Lebensstile innerhalb sozialer Gruppen interpretieren, die sich von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen. soziale Ungleichheiten in der Schicht- oder Klassengesellschaft, welche für Druck und Anpassungsprobleme des Einzelnen verantwortlich sind. Demnach wäre nach Cohen eine gute Kriminalpolitik gute Sozialpolitik. Tatsächlich standen zu Entstehungszeiten der Subkulturtheorien in den USA politische Vorhaben wie „Kampf gegen Armut“ im Vordergrund der Kriminalpolitik. Bezogen auf das Phänomen der Jugendkriminalität müsste man die Sozialpolitik noch beispielsweise durch die Forcierung schulischer Bildung von Jugendlichen aus Unterschichten erweitern. Genaue kriminalpolitische Forderungen stellte Cohen selbst aber nicht.

Interessant und auch nicht ohne politische Bedeutung ist indes die Tatsache, dass Cohens Subkulturtheorie mit die einzige bekannte Kriminalitätstheorie ist, nach der konkret aufgrund abweichender Normen abweichend gehandelt wird. Der Resozialisierungsgedanke wäre hier also auf gute Erziehung mit nachhaltiger Vermittlung von Werten und MoralSystem von Werten, Normen und Überzeugungen, das angibt, was als gut oder richtig gilt. anzuwenden.

Kritische Würdigung / Aktualitätsbezug

Cohens Subkulturansatz macht darauf aufmerksam, dass Kriminelle aus ihrer Sicht gar nicht kriminell handeln. Als Mitglieder von Subkulturen unterliegen sie abweichenden Verhaltensanforderungen, die auf gesamtgesellschaftlich abweichenden Werten und Normen beruhen. Das gezeigte Verhalten ist innerhalb der Subkultur und somit auch für den Handelnden ein konformes Verhalten. Hieraus lässt sich bereits etwas ableiten, was eigentlich erst viel später in die kriminalsoziologische Diskussion Einzug erhielt: Die für das gleiche Verhalten unterschiedliche Definition von Abweichung und Konformität im Rahmen von verschiedenen sozialstrukturellen Bedingungen führt zu der gleichermaßen simplen wie bedeutenden These: Was für den einen als abweichend oder kriminell gilt, kann für den anderen normal und konform, vielleicht sogar zwingend notwendig sein, da es das eigene Wert- und Normensystem so vorschreibt.

Die Subkulturtheorien sind daher für ihr Verständnis, dass Abweichung in bestimmten Gruppen Normalität ist, zu würdigen. Indem auch der Gedanke der Anomietheorie von Status- und Anpassungsproblemen aufgenommen wird, zeigen sich die Ansätze als frühe Versuche, sowohl lerntheoretische als sozialstrukturelle Bedingungen zur Erklärung abweichender Verhaltensmuster heranzuziehen. In Abgrenzung und Erweiterung zu Mertons Anomietheorie bezieht sich das von Cohen beschriebene deviante Verhalten und die zugrundeliegenden Statusprobleme der Mitglieder der Subkultur nicht auf wirtschaftliche Faktoren (DevianzVerhalten, das in einer Gesellschaft als unangemessen, abweichend oder regelverletzend gilt – unabhängig davon, ob es strafrechtlich relevant ist. ist nicht-utilitaristisch, böswillig und negativistisch, s.o.).

Eine entscheidende Schwäche birgt Cohens Theorie jedoch in ihrer eigenen Begrenzung auf Jugendkriminalität. Empirisch stützt sie sich lediglich auf Untersuchungen nordamerikanischer Straßengangs und Jugendbanden. Spätere Versuche, sie auf Kriminalität im Allgemeinen auszuweiten, scheiterten, da es offensichtlich absurd ist, jegliche kriminelle Handlungen auf die Existenz delinquenter Subkulturen zurückzuführen. Delikte aus der Wirtschaftskriminalität können damit ebenso wenig erklärt werden wie VerbrechenEin Verbrechen ist eine besonders schwerwiegende Form rechtswidrigen Handelns, die im Strafrecht mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr bedroht ist – zugleich ist es ein sozial und historisch wandelbares Konstrukt. durch die Mittelklasse oder beispielsweise durch Frauen. Zudem teilt Cohens Theorie die Kritik, die ebenfalls an Mertons Anomietheorie gerichtet werden kann: Die Mitglieder der Unterschicht teilen zunächst die mittelschichtszentrierten Ziele. Merton geht von fünf möglichen Anpassungsformen auf einen drohenden Zustand der Anomie aus und Cohen postuliert, dass sich bei Nicht-Erreichung der Ziele eine Statusfrustration und Wut einstellt. Keine der beiden Theorien hält eine potentielle Abkehr von mittelschichtszentrierten Zielen und eine Orientierung an schichtspezifischen Zielen der Unterschicht für eine mögliche Erklärung.

Manche Kritiker bezweifeln zudem, ob die untersuchten Jugendbanden und Gangs tatsächlich solch postulierte Subkulturen mit festen Strukturen und abweichenden Normen darstellen. Nicht wenige Untersuchungen haben ergeben, dass viele Jugendgruppen eher lose und wenig strukturierte Verbindungen sind. Vertreter der Neutralisationsthese bezweifeln indes, dass gesamtgesellschaftlich abweichende Werte tatsächlich entwickelt und vollständig internalisiert werden können.

Literatur und weiterführende Informationen

Primärliteratur

- Albert K. Cohen (1955): Delinquent Boys: The Culture of the Gang. New York: Free Press. Auflage von 1967.

- Cohens Buch wurde in Auszügen in deutscher Sprache veröffentlicht in: Cohen, A. K. (2016) Kriminelle Subkulturen. In: Klimke, D. & Legnaro, A. (Hrsg.) Kriminologische Grundlagentexte. Springer VS: Wiesbaden. S. 269-280. Oder auch: Cohen, A. K. (1957) Kriminelle Subkulturen. In: Heintz, P. & König, R. (Hrsg.) Soziologie der Jugendkriminalität. Studien zur Sozialwissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 103-117.

Weiterführende Literatur

- Albert K. Cohen and James Short: Research in Delinquent Subcultures. In: Journal of Social Issues, S.20–37. 1968.

- Frederic M. Thrasher (1927): The Gang. Chicago. Auflage von 1968.

- William F. Whyte (1943): Street Corner Society. Chicago. 4. Auflage von 1993.

- Lewis Yablonski (1959): The delinquent gangs as a near group. In: Social Problems, 7, S.108-109

- Walter B. Miller (1958): Lower class culture as a generating milieu of gang delinquency. In: Journal of Social Issues, 15, S.5-19.

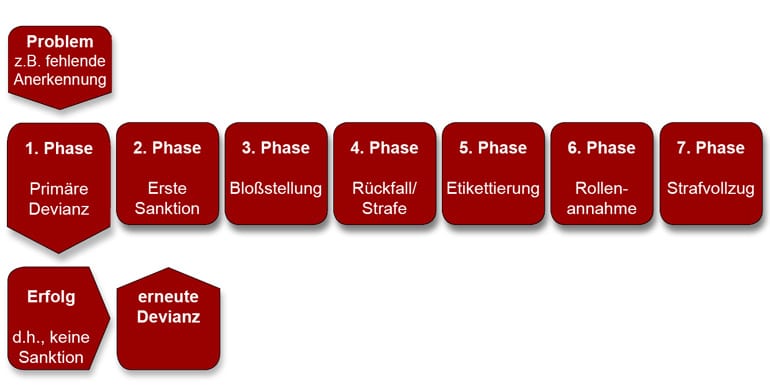

Video