Auguste Comte (1798–1857) gilt als einer der Begründer der Soziologie und als wichtiger Theoretiker des Positivismus. Sein Konzept der „Positiven Philosophie“ zielte darauf ab, die Gesellschaftswissenschaften auf die gleiche empirische und systematische Grundlage zu stellen wie die Naturwissenschaften. Comte prägte den Begriff „Soziologie“ selbst und verstand darunter eine Wissenschaft, die auf Beobachtung, Klassifikation und Erklärung sozialer Phänomene gegründet ist.

Sein berühmtes Werk, der sechsbändige Cours de philosophie positive (1830–1842), begründete nicht nur die Soziologie als eigenständige DisziplinDisziplin bezeichnet ein System der Verhaltensregulierung durch Überwachung, Kontrolle und körperliche bzw. geistige Dressur., sondern lieferte auch ein umfassendes wissenschaftstheoretisches Programm. Darin formulierte er die Idee eines „Gesetzes der drei Stadien“, das die Entwicklung menschlichen Denkens von religiösen über metaphysische zu wissenschaftlich-positiven Formen beschreibt. Dieses Fortschrittsmodell wurde zu einem der einflussreichsten Paradigmen der Sozialwissenschaften des 19. Jahrhunderts.

Comtes Denken war eng mit dem Fortschrittsglauben und der Idee gesellschaftlicher Reform verbunden. Seine Positive Philosophie verstand er als wissenschaftliche Grundlage für die Umgestaltung der GesellschaftEine Gesellschaft ist ein strukturiertes Gefüge von Menschen, die innerhalb eines geografischen Raumes unter gemeinsamen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen leben und durch institutionalisierte soziale Beziehungen miteinander verbunden sind. im Sinne von Ordnung und Fortschritt. Gleichzeitig markiert sein Werk den Beginn einer an empirischen Methoden orientierten Soziologie, die sich von spekulativen und metaphysischen Erklärungen absetzt.

Merkzettel

Auguste Comte – Course de philosophie positive

Johan Hendrik Hoffmeister, Public domain, via Wikimedia Commons

Hauptvertreter: Auguste Comte (1798–1857)

Erstveröffentlichung: 1830–1842 (6 Bände)

Land: Frankreich

Idee/Annahme: Entwicklung einer positiven Philosophie, die auf empirischer Wissenschaft basiert und soziale Ordnung durch das Studium unveränderlicher Gesetze anstrebt. Einführung des Dreistadiengesetzes und des Begriffs „Soziologie“ als eigenständige Wissenschaft.

Grundlage für: Positivismus, klassische Soziologie, Gesellschaftsplanung, Sozialpolitik

Verwandte Theorien: Evolutionäre Stadienmodelle, Sozialstatik und Sozialdynamik, Wissenschaftstheorie, Systemtheorie

Wissenschaftlicher und historischer Kontext

Comtes Denken entstand in einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche. Die Französische Revolution und die Industrialisierung hatten traditionelle soziale Ordnungen erschüttert und neue Konflikte hervorgebracht. Vor diesem Hintergrund suchte Comte nach einer wissenschaftlichen Grundlage für soziale Ordnung und Fortschritt. Er war überzeugt, dass die Gesellschaft einer ähnlichen Gesetzmäßigkeit unterliege wie die Natur und dass sie mit den Methoden der Wissenschaft untersucht und gesteuert werden könne.

Comte war zunächst Schüler und Sekretär des Sozialphilosophen Henri de Saint-Simon, dessen Ideen eines rational organisierten, industriellen und wissenschaftlich geführten Staates ihn stark prägten. Während Saint-Simon allerdings eher praktisch-reformerisch orientiert war, entwickelte Comte eine systematische Wissenschaftslehre, die er als „Positive Philosophie“ bezeichnete.

Sein Werk ist zugleich Ausdruck des Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts und eine Reaktion auf die politischen Instabilitäten nach der Revolution. Comte wollte eine neue soziale Ordnung begründen, die auf wissenschaftlicher Erkenntnis basiert und so Stabilität und Entwicklung miteinander verbindet. Sein Programm zielte darauf ab, Theologie und spekulative Metaphysik durch eine empirische, auf Beobachtung gegründete Soziologie zu ersetzen.

Zentrale Ideen und Theoreme

Comtes Werk ist geprägt von dem Bemühen, die Gesellschaftswissenschaften auf eine sichere, empirische Grundlage zu stellen. Sein zentrales Anliegen war die Entwicklung einer „positiven Wissenschaft“ der Gesellschaft – der Soziologie – die auf Beobachtung, Vergleich und Ableitung von Gesetzmäßigkeiten beruht.

GesetzEin Gesetz ist eine allgemeinverbindliche, staatlich festgelegte Norm zur Regelung des sozialen Zusammenlebens. der drei Stadien

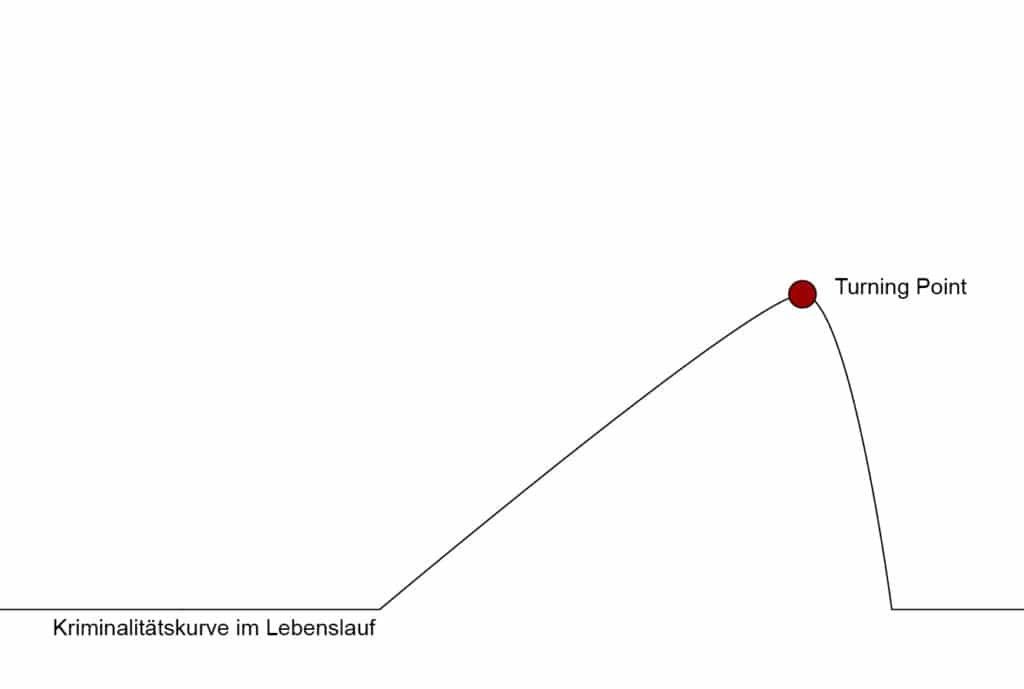

Die bekannteste Theorie Comtes ist das Gesetz der drei Stadien, das den historischen Fortschritt des menschlichen Denkens beschreibt:

- Theologisches Stadium: Phänomene werden durch übernatürliche Kräfte oder Götter erklärt. Gesellschaftliche Ordnung basiert auf Religion und göttlicher LegitimationProzess der Rechtfertigung und Anerkennung sozialer Ordnungen, Institutionen oder Machtverhältnisse als legitim und gerechtfertigt..

- Metaphysisches Stadium: Abstrakte Prinzipien oder essenzielle Kräfte ersetzen Götter als Erklärungen. Recht und Politik orientieren sich an philosophischen Ideen und Naturrechten.

- Positives Stadium: Wissenschaftliche Erklärungen treten an die Stelle metaphysischer Spekulation. Wissen wird auf Beobachtung und Experimente gegründet. Soziale OrdnungStabile, strukturierte und vorhersehbare Muster sozialen Handelns in einer Gesellschaft. soll rational und wissenschaftlich geplant werden.

Comte sah die europäische Geschichte als einen Fortschritt durch diese Stadien und betrachtete das Positive Stadium als Ziel und Krönung dieser Entwicklung.

Soziologie als „Königin der Wissenschaften“

Comte verstand die Soziologie als die höchste und umfassendste aller Wissenschaften, da sie die Gesetze des sozialen Zusammenlebens erkennen und steuern sollte. Er wollte die Gesellschaft planbar und steuerbar machen, um soziale Krisen und Konflikte zu überwinden. Seine Soziologie war dabei ausdrücklich normativ: Ziel war eine stabile und gerechte Gesellschaftsordnung.

Soziale Statik und Dynamik

Comte unterschied in seiner Analyse zwei Aspekte:

- Soziale Statik: Die Untersuchung der Strukturen und Institutionen, die soziale Ordnung und Kohäsion sichern.

- Soziale Dynamik: Die Untersuchung der Entwicklungsgesetze des sozialen Wandels.

Damit wollte er sowohl erklären, wie Gesellschaften funktionieren, als auch wie und warum sie sich verändern.

Kritik und Rezeption

Comtes Werk hatte einen enormen Einfluss auf die Entwicklung der Soziologie und prägte ganze Generationen von Sozialwissenschaftler:innen. Besonders sein Anspruch, soziale Phänomene nach dem Vorbild der Naturwissenschaften zu untersuchen, wirkte stilbildend für die Entwicklung der empirischen Sozialforschung.

Gleichzeitig war Comtes Ansatz immer auch umstritten. Kritiker warfen ihm vor, gesellschaftliche Entwicklung linear und teleologisch zu deuten – als zwangsläufigen Fortschritt hin zur wissenschaftlich geplanten Gesellschaft. Dieser Fortschrittsglaube wurde spätestens im 20. Jahrhundert angesichts von Totalitarismus, Kolonialismus und Weltkrieg massiv in Frage gestellt.

Auch seine Vorstellung einer normativen, moralisch gelenkten Sozialwissenschaft wurde kritisiert: Comte wollte nicht nur beschreiben und erklären, sondern Gesellschaft lenken. Sein Projekt einer „sozialen Physik“ wurde als technokratisch und autoritär gelesen, da es politische Fragen und Machtverhältnisse ausblendet oder naturalisiert.

Trotz dieser Kritik gilt Comte als einer der Gründerväter der Soziologie. Seine Betonung empirischer Forschung, die Idee eines eigenständigen wissenschaftlichen Zugangs zu sozialen Phänomenen und die systematische Theoriebildung haben die Entwicklung der Disziplin nachhaltig geprägt.

Sein Werk inspirierte u. a. Émile Durkheim, der den Positivismus aufgriff und weiterentwickelte, indem er soziale Fakten empirisch untersuchte und soziale IntegrationIntegration bezeichnet den Prozess der Eingliederung von Personen oder Gruppen in eine bestehende Gesellschaft, bei dem sowohl Anpassung als auch Teilhabe angestrebt werden. und Solidarität in den Mittelpunkt rückte. Auch spätere Strukturfunktionalisten wie Talcott Parsons knüpften an Comtes Versuch an, die Gesellschaft als komplexes, funktional geordnetes System zu begreifen.

Fazit

Auguste Comte gilt als einer der Gründerväter der Soziologie. Mit seiner Idee einer Positiven Philosophie begründete er einen wissenschaftlichen Zugang zur Gesellschaft, der auf Beobachtung, Vergleich und Erklärung setzt. Seine Theorie der drei Stadien entwarf ein einflussreiches Modell gesellschaftlicher Entwicklung, das die Vorrangstellung wissenschaftlicher Rationalität betonte.

Auch wenn Comtes Fortschrittsoptimismus und sein Anspruch einer wissenschaftlichen Gesellschaftslenkung heute kritisch gesehen werden, bleibt sein Beitrag zentral für die Soziologie. Er schuf den Rahmen für eine systematische, empirisch fundierte Sozialwissenschaft und lieferte wichtige Impulse für die Entwicklung des Positivismus, der empirischen Sozialforschung und des Strukturfunktionalismus.

Comtes Werk erinnert daran, dass Soziologie immer auch eine Reflexion über Gesellschaft und ihren Wandel ist – und dass die Frage nach Ordnung, Fortschritt und sozialem Zusammenhalt nicht nur wissenschaftlich beschreibbar, sondern auch politisch umkämpft ist.

Literatur und Quellen

- Comte, A. (1830–1842). Course de philosophie positive. Paris: Bachelier.

- Comte, A. (1851–1854). Système de politique positive. Paris: Carilian-Gœury et V. Dalmont.

- Lenzer, G. (Ed.). (1975). Auguste Comte and Positivism: The Essential Writings. New York: Harper & Row.

- Plé, R. (1996). Auguste Comte: Le philosophe et les sciences. Paris: PUF.

- Pickering, M. (1993). Auguste Comte: An Intellectual Biography. Cambridge: Cambridge University Press.