Die Theorie der sozialen Desorganisation ist auch bekannt unter den Namen Social Ecology, Ökologischer Ansatz, Kriminalökologie, Area Approach, kulturelle Transmission.

Soziale Raumtheorien gehen davon aus, dass in Gebieten mit bestimmten Umweltbedingungen, wie z.B. hoher Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsfluktuation oder materiellem Verfall, die Kriminalitätsraten konstant sind. Solche Bedingungen verhindern soziale Organisation und Zusammenhalt im Quartier und damit eine informelle soziale Kontrolle von Delinquenz. Ist Kriminalität erst einmal verbreitet, werden kriminelle Normen und Werte, die mit normativen Werten konkurrieren, kulturell vermittelt und an neue Bewohnerinnen und Bewohner weitergegeben. In der Konsequenz sind die Kriminalitätsraten in bestimmten Gebieten unabhängig der spezifischen Bewohnerschaft konstant. Menschen werden also in ihrem Handeln durch ein bestimmtes Umfeld beeinflusst.

Hauptvertreter

Theorie

Die Theorie der sozialen Desorganisation wurde 1929 durch Clifford Shaw entwickelt und 1942 in Zusammenarbeit mit seinem Assistent Henry McKay veröffentlicht.

Shaw untersuchte 1929 im Rahmen seiner Studie „Juvenile Delinquency and Urban Areas“ in Chicago die Wohnorte von 60.000 männlichen Jugendlichen, die von der Stadt, der Polizei oder den Gerichten als Schulschwänzer („school truants“) oder Gesetzesbrecher („offenders“) registriert worden waren. Die Gebiete, in denen eine große Zahl der zu untersuchenden jungen Männer lebte, nannte er „delinquency areas“.

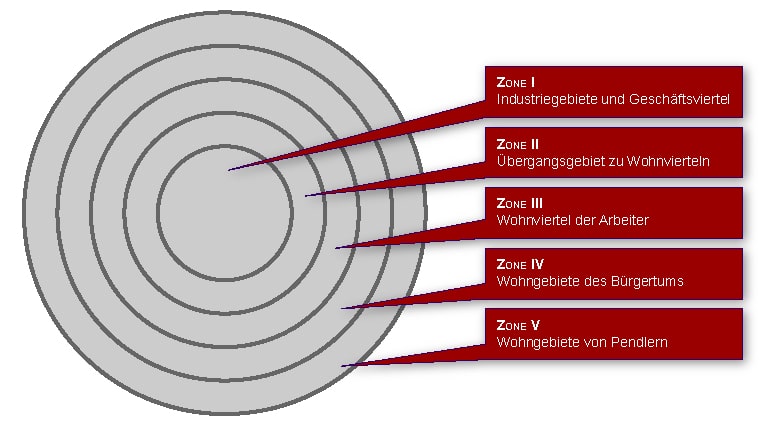

Shaw führte einen weiteren Begriff, den der „natural areas“, Gebiete, die sich durch besondere geografische, soziale und kulturelle Merkmale von ihrer Umgebung abgrenzen und Gebiete, die sich im Verlauf des natürlichen Städtewachstums gebildet haben. Hierbei bezog sich Shaw auf die Arbeit des kanadischen Soziologen Ernest Burgees. Dieser hatte gemeinsam mit mit seinem Kollegen Robert Ezra Park 1925 einen sozialökologischen Ansatz innerhalb der Stadtsoziologie geprägt. Am Beispiel der Stadt Chicago entwickelten Burgees und Park ein konzentrisches Zonenmodell, das die Stadt in 5 Zonen einteilt.

- Zone 1 stellt das Stadtzentrum mit der Innenstadt dar. Hier finden sich vor allem die Geschäftsviertel und am Rand dieser ersten Zone sind die Industriegebiete angesiedelt.

- Zone 2 wird von den Autoren als Übergangsgebiet zwischen Geschäfts-/ Industrieviertel und Wohngebieten bezeichnet.

- In Zone 3 sind die Wohngebiete der Arbeiterinnen und Arbeiter zu finden.

- In Zone 4 sind die Wohngebiete des Bürgertums zu finden.

- In Zone 5 ist die Vorstadt zu finden. Hier liegt der Wohnort der Pendler, die zwischen ihrem Wohnort am Rande der Stadt und ihrem Arbeitsort in der Stadt pendeln.

Shaw und McKay stellten in Ihrer Untersuchung fest, dass die Kriminalität der untersuchten delinquenten Jugendlichen über die Stadt nicht gleichverteilt ist, sondern sich in einzelnen Gebieten konzentriert. Hierbei fallen die besonders stark kriminalitätsbelasteten ‚delinquency areas‘ weitgehend mit den von Burgees und Park ausgemachten ‚natural areas‘ zusammen. Die höchste Kriminalitätsbelastung fanden die Forscher in der Übergangszone 2. Nach außen nahm die Kriminalitätsbelastung ab.

In den 1930er Jahren weiteten Shaw und McKay ihre Untersuchungen auf vier weitere nordamerikanische Städte aus und untersuchten dort die Wohnorte von jugendlichen Tatverdächtigen und Delinquenten im Alter von 16 bis 18 Jahren. Sie fanden ihr Studienergebnis aus Chicago auch hier bestätigt. In jeder dieser Städte gab es Gebiete mit besonders hohen Kriminalitätsraten. Diese ‚delinquency areas‘ charakterisierten sie folgendermaßen:

- höhere Delinquenz- und Schulschwänzerraten,

- z.T. hohe Säuglingssterblichkeit,

- hohe Anzahl an Tuberkuloseerkrankten,

- Überbevölkerung,

- hohe Anzahl an Familien, die von staatlicher Unterstützung leben,

- mangelnde Angebote zur Freizeitgestaltung,

- hohe Bevölkerungsmobilität.

Kulturelle Transmission

Shaw und McKay kamen zu dem Ergebnis, dass die hohen Kriminalitätsraten unabhängig von der ethnischen Zusammensetzung der Bewohner zu betrachten sind. Die kriminalitätsbelasteten Gebiete wurden über Jahrzehnte mehrheitlich von unterschiedlichen ethnischen (Einwanderer-)Gruppen bewohnt (Deutsche, Iren, Polen, Russen und schließlich Schwarze aus dem Süden der USA). Trotz der Bevölkerungsfluktuation blieb die Kriminalität in den untersuchten Räumen jedoch relativ konstant. Die Gebiete, in die die ursprünglichen Bewohnerinnen und Bewohner zogen, verzeichneten keinen Anstieg der Kriminalität. Dies ließ die Autoren vermuten, dass der Raum selbst Kriminalität produziert. Daraus könnte geschlossen werden, dass in diesen Gebieten über Jahrzehnte hinweg bestimmte Faktoren bestehen, die die Jugendlichen immer wieder mit Kriminalität „infizieren“.

Hinter diesem als kulturelle Transmission bezeichneten Effekt verbirgt sich die Vorstellung, dass abweichende normative Einstellungen und delinquente Traditionen von Jugendgruppen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Deviante Verhaltensweisen werden von älteren Gangmitgliedern an Kinder- und Jugendgruppen weitergegeben und überdauern so die Zeit der Anwesenheit konkreter Personen.

Ein zweiter Erklärungsansatz ist die Annahme einer räumlichen Anziehungskraft. Kriminalitätsbelastete Gebiete befanden sich dort, wo die Stadtviertel am stärksten heruntergekommen waren und aufgrund der niedrigen Mieten vor allem von Armut betroffene Menschen anzogen. In diesen Wohngebieten kam es unter dem Druck sozial desintegrierender Kräfte zu einer Auflösung sozialer Bindungen. Diese Auflösung der informellen sozialen Kontrolle führt zu einem Anstieg der Kriminalität.

Kriminalpolitische Implikation

Um soziale Desorganisation anzugehen, schlagen Befürworter der Theorie Maßnahmen vor, die die soziale Integration fördern, die Bildung verbessern und die wirtschaftlichen Bedingungen stabilisieren. Durch die Stärkung sozialer Bindungen und Kontrollmechanismen soll die Anfälligkeit für kriminelles Verhalten verringert werden.

Die Beobachtungen zur sozialen Desorganisation durch Shaw & McKay dienen als Ausgangspunkt für kommunale Regionalanalysen. Die Erkenntnis, dass Kriminalität von einem Raum ausgehen kann, ist zudem Anknüpfungspunkt für Programme zur städtebaulichen Kriminalprävention.

Die Annahme der kulturellen Transmission devianter Normen und Werte ist in ähnlicher Form auch in verschiedenen kriminologischen Lerntheorien zu finden. Der Zusammenhang zwischen Kriminalität und einer schwachen informellen Kontrolle ist ebenfalls in den Kontrolltheorien zu finden. Desweiteren lässt sich eine Verbindungslinie zwischen der postulierten Weitergabe kultureller Werten und der Theorie des differentiellen Lernens ziehen.

Aber auch die Broken Windows Theorie und die hieraus abgeleitete Null-Toleranz-Strategie (Zero Tolerance Policing) weisen Parallelen zur Theorie der sozialen Desorganisation auf. Schließlich finden sich zahlreiche Parallelen hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes, aber auch der Erklärungsansätze für deviantes Verhalten bei Andersons Arbeit zum Code of the Street.

Kritische Würdigung & Aktualitätsbezug

Hauptkritikpunkt an der Theorie der sozialen Desorganisation als Erklärung für abweichendes Verhalten und Kriminalität ist, dass die Verantwortung für individuelles Handeln vom Individuum auf die Gesellschaft verlagert wird.

Zudem wurden methodische Schwächen an der Studie bemängelt. Da sich die Autoren auf offiziell registrierte Delikte stützen, kann gemutmaßt werden, dass hier Straftäter aus der Mittelschicht unter- und Menschen mit niedrigem Einkommen und Angehörige ethnischer Minderheitengruppen überrepräsentiert sind.

Hieran anknüpfend ließe sich die grundsätzliche Kritik formulieren, dass die Theorie der sozialen Desorganisation die Kriminalität der Mittelschicht nicht erklären kann, da diese nicht unter Bedingungen der sozialen Desorganisation lebt.

Schließlich wurde Shaw und McKay vorgeworfen, die von ihnen vorgeschlagene Erklärung von Kriminalität sei tautologisch, da soziale Desintegration als Ursache von Kriminalität, Kriminalität aber auch als Indikator für soziale Desorganisation angesehen werde.

Neuere kriminalgeographische Forschung unterstützt weitestgehend die Thesen von Shaw und McKay. Die methodologischen Schwächen werden in aktuellen Forschungsansätzen umgangen, indem v.a. auf Zahlen selbstberichteter Delinquenz zurückgegriffen wird. Barkan (2023: 135) nennt als Ergebnis moderner Forschungsarbeiten folgende Belastungsfaktoren für Kriminalität und Viktimisierung:

- geringe Beteiligung an gemeinnützigen Organisationen;

- wenige Freundschaftsnetzwerke;

- Versagen der Gemeinschaft, keine ausreichende Beaufsichtigung von Jugendlichen und Fehlen anderer informeller sozialer Kontrollmechanismen; und

- hohe Wohnmobilität, Bevölkerungsdichte, Alleinerziehende, baufällige Wohnungen und Armut

Literatur

Primärliteratur

Sekundärliteratur

- Vito, G./Maahs, J./Holmes, R. (2007): Criminology. Theory, Research, and Policy, S. 146-154.

- Schwind, H.-D. (2008):Kriminologie. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen. S. 140-143.

- Lamnek, S. (2007): Theorien abweichenden Verhaltens I „klassische Ansätze“. S. 98, 311.

- McLaughlin, E., Muncie, J. ( 2006): The Sage Dictionary of Criminology. Sage Publications, London: S.39

Weiterführende Informationen

- Krimpedia: Kriminalpolitik im Städtebau

Video

Podcast

KrimShort #5 – Die Theorie der Sozialen Desorganisation. Machen Räume kriminell? (2023, 16. Juli)

Dieses Mal geht es um die Theorie der Sozialen Desorganisation von Shaw und McKay. Sie ist eine bedeutende kriminologische Theorie, die sich mit den Ursachen von Kriminalität in städtischen Gemeinschaften auseinandersetzt. Sie besagt, dass soziale Desorganisation und der Verfall einer Nachbarschaft einen Einfluss auf die Entstehung von Kriminalität haben. Faktoren wie Armut, ethnische Fragmentierung, Arbeitslosigkeit und mangelnde soziale Kontrolle tragen zur Schwächung der sozialen Bindungen und Netzwerke in einer Gemeinschaft bei. Dies erhöhe das Risiko für kriminelles Verhalten, vor allem bei Jugendlichen. Die Theorie basiert auf empirischer Forschung in Chicago, weist jedoch auch einige Kritikpunkte auf, wie die Vernachlässigung individueller Faktoren und die begrenzte Übertragbarkeit auf verschiedene Kontexte. Diese Theorie bietet wichtige Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen sozialer Desorganisation und Kriminalität und hat Auswirkungen auf die Kriminalprävention und -bekämpfung.