Crime Control as Industry: Towards GULAGS, Western Style? ist eines der einflussreichsten Werke der kritischen KriminologieKriminologie ist die interdisziplinäre Wissenschaft über Ursachen, Erscheinungsformen und gesellschaftliche Reaktionen auf normabweichendes Verhalten. Sie untersucht insbesondere Prozesse sozialer Kontrolle, rechtliche Rahmenbedingungen sowie individuelle und strukturelle Einflussfaktoren.. Der norwegische Kriminologe Nils Christie legt darin eine eindringliche Kritik an modernen Strafsystemen vor – insbesondere an der alarmierenden Zunahme von Inhaftierungen in westlichen Demokratien. Christie vergleicht das Strafsystem mit einer profitorientierten Industrie und warnt vor dessen Entwicklung zu einer sich selbst erhaltenden Institution, die stärker von ökonomischen und politischen Interessen als von Gerechtigkeit oder ResozialisierungResozialisierung bezeichnet die gesellschaftliche Wiedereingliederung von Straftäter:innen. Ziel ist es, nach einer Straftat durch pädagogische, therapeutische und soziale Maßnahmen ein Leben ohne weitere Straftaten zu ermöglichen. angetrieben ist.

Merkzettel

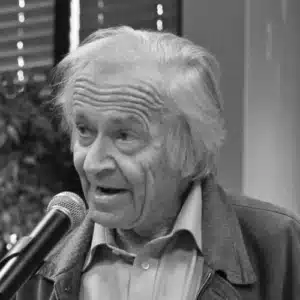

Crime Control as Industry – Nils Christie

Don LaVange, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Autor: Nils Christie

Erstveröffentlichung: 1993

Land: Norwegen

DisziplinDisziplin bezeichnet ein System der Verhaltensregulierung durch Überwachung, Kontrolle und körperliche bzw. geistige Dressur.: Kriminologie, Strafrechtspolitik

Zentrale Begriffe: Strafindustrie, Gefängnisausbau, Knappheit des Schmerzes

Verwandte Theorien: Abolitionismus, Strafpopulismus, Kritische Kriminologie

Zentrale Argumente

1. Das Strafsystem als Wachstumsbranche:

Christie argumentiert, dass moderne Gesellschaften ein crime control industry geschaffen haben – ein System, in dem das Justizwesen, insbesondere das Gefängniswesen, wie ein eigenständiger Wirtschaftszweig funktioniert. Diese Industrie gedeiht durch hohe Inhaftierungsraten und wird von einem Netzwerk aus öffentlichen und privaten Akteuren gestützt, die vom Gefängnisausbau profitieren. Das System ist selbstreferentiell geworden und schafft sich durch zunehmend repressive Politiken eine stetige Nachfrage.

2. Die Knappheit des Schmerzes:

Ein zentrales Konzept Christies ist die Vorstellung, dass Schmerz – insbesondere der Strafschmerz – als knappe Ressource betrachtet werden sollte. In demokratischen Gesellschaften muss das Zufügen von Leid ethisch streng reguliert und rationalisiert werden. Wird StrafeStrafe ist eine soziale Reaktion auf normabweichendes Verhalten, bei der ein als negativ bewertetes Übel zugefügt wird – entweder informell durch soziale Gruppen oder formal durch staatliche Institutionen. hingegen zur Routine, verliert sie ihre moralische Schwere – und führt zu einer gefährlichen Ausweitung repressiver Maßnahmen.

3. Das Überangebot an kriminalisierbarem Verhalten:

Christie betont, dass Gesellschaften ein nahezu unbegrenztes Reservoir an Verhaltensweisen besitzen, die als kriminell definiert werden können. KriminalitätKriminalität bezeichnet gesellschaftlich normierte Handlungen, die gegen das Strafgesetz verstoßen. ist keine feste Kategorie, sondern ein politisch konstruiertes Phänomen. Eine Ausweitung dieser Definition – etwa durch den War on Drugs – liefert der Strafindustrie eine stetige Zufuhr an zu bestrafenden Individuen.

4. Gefängnisausbau als politische Strategie:

Der Ausbau des Strafvollzugs dient laut Christie nicht nur ökonomischen, sondern auch politischen Zielen. Eine „harte Linie“ gegenüber Kriminalität verschafft Politiker:innen symbolisches Kapital, da sie als Garanten öffentlicher Sicherheit gelten. Gleichzeitig lenkt der Fokus auf Inhaftierung von strukturellen Problemen wie Armut, RassismusRassismus bezeichnet die Diskriminierung, Abwertung oder Benachteiligung von Menschen aufgrund zugeschriebener „rassischer“ oder ethnischer Merkmale. und sozialer Ungleichheit ab.

Historischer Kontext und Kritik am US-Modell

Obwohl Christie aus skandinavischer Perspektive schreibt, richtet er sein Augenmerk besonders auf die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Die USA sieht er als Vorreiterin eines exzessiven Strafregimes mit extremen Inhaftierungsraten, rassistischen Disparitäten und einer florierenden Gefängnisprivatisierung. Der Untertitel – „Towards GULAGS, Western Style?“ – ist bewusst provokativ gewählt, um Parallelen zwischen kapitalistischen Demokratien und autoritären Regimen in Bezug auf Strafpraktiken aufzuzeigen.

Rezeption und Wirkung

Christies Werk wurde für seine moralische Klarheit und rhetorische Kraft vielfach gelobt. Es gilt als Meilenstein abolitionistischer und dekarzerierender Ansätze und hat maßgeblich zur Debatte über Gefängnisprivatisierung, Zero Tolerance Policing und Angstrhetoriken beigetragen.

Kritiker:innen werfen Christie mitunter vor, polemisch zu argumentieren oder das skandinavische Modell zu idealisieren. Seine grundlegenden Einsichten über die Ökonomisierung von Strafe und die Gefahr des „penalen Wachstums“ bleiben jedoch zentral für aktuelle Debatten über Masseninhaftierung, rassistische Polizeipraxis und den Prison-Industrial Complex.

Verbindungen zu anderen Theorien

AbolitionismusBewegung, die sich für die Abschaffung des Strafvollzugs und der Institutionen der staatlichen Bestrafung einsetzt.: Christies Werk steht in enger Verbindung mit abolitionistischen Positionen, etwa von Thomas Mathiesen oder Angela Y. Davis. Alle drei eint die Kritik an der Gefängnisgesellschaft und das Streben nach Alternativen zur Inhaftierung.

Kritische KriminologieTheoretischer Ansatz der Kriminologie, der Kriminalität als Ausdruck sozialer Ungleichheit und Machtverhältnisse interpretiert.: Christies Analyse folgt dem Geist kritischer Kriminologie, indem sie die ideologischen Funktionen des Strafrechts hinterfragt und die Verflechtung von MachtMacht bezeichnet die Fähigkeit von Personen oder Gruppen, das Verhalten anderer zu beeinflussen – auch gegen deren Willen., Politik und ökonomischem Interesse im Strafsystem aufdeckt. Parallelen bestehen insbesondere zu Loïc Wacquants Analyse neoliberaler Strafpolitik.

Risiko und Sicherheit: Christies Kritik an der Ausweitung des Strafvollzugs lässt sich auch mit Theorien zur RisikogesellschaftEine Gesellschaftsform, in der zentrale Bedrohungen aus den unbeabsichtigten Nebenfolgen technologischer, ökonomischer und wissenschaftlicher Entwicklungen resultieren. und zur Securitization verknüpfen. Wie David Garland und Jonathan Simon analysiert Christie die politische Funktion repressiver Sicherheitspolitiken zur Regulierung gesellschaftlicher Unsicherheit.

Literatur

- Christie, N. (1993). Crime Control as Industry: Towards GULAGS, Western Style? London: Routledge.

- Mathiesen, T. (1974). The Politics of Abolition. Oxford: Martin Robertson.

- Davis, A. Y. (2003). Are Prisons Obsolete? New York: Seven Stories Press.

- Garland, D. (2001). The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Oxford: Oxford University Press.

- Wacquant, L. (2009). Bestrafen der Armen. Zur neoliberalen Regierung der sozialen Unsicherheit. Konstanz: UVK.

- Simon, J. (2007). Governing Through Crime. New York: Oxford University Press.