Mit Cultural Criminology: An Invitation legten Jeff Ferrell, Keith J. Hayward und Jock Young im Jahr 2008 das erste umfassende Grundlagenwerk zur Kriminalität und soziale Kontrolle als kulturell geprägte Phänomene versteht und analysiert. Im Fokus stehen die Bedeutungen, Symbole und gesellschaftlichen Diskurse, die Kriminalität umgeben.">Cultural Criminology vor. Das Buch fungiert als programmatische Einführung, als theoretische Systematisierung und als akademisches Manifest einer Perspektive, die Kriminalität nicht nur als Regelverstoß, sondern als emotional aufgeladenes, kulturell gerahmtes und symbolisch vermitteltes Phänomen versteht.

Anders als frühere Einzeldarstellungen – etwa Tearing Down the Streets oder City Limits – bietet An Invitation eine systematische Gesamtdarstellung: Es gliedert zentrale Begriffe, theoretische Quellen, methodologische Zugänge und empirische Anwendungsbereiche der Cultural Criminology. Damit begründet das Buch nicht nur eine Subdisziplin, sondern formuliert ein Theorieprogramm mit internationaler Ausstrahlung.

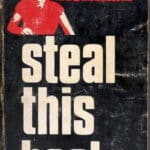

Trotz seiner konzeptionellen Tiefe ist An Invitation kein Lehrbuch im klassischen Sinne. Es liest sich streckenweise wie ein dichter, fast essayistischer Bericht über die kulturellen Dynamiken von Devianz, durchzogen von ethnografischen Vignetten, Alltagsbeobachtungen und persönlichen Reflexionen. Die Autoren verweben Theorie mit Praxis, indem sie auf ein breites Spektrum kultureller Referenzen zurückgreifen – darunter Filme, Songtexte, Fernsehserien, Videospiele und subkulturelle Artefakte. Diese illustrative Materialfülle verleiht dem Buch nicht nur Anschaulichkeit, sondern macht es selbst zu einem Beispiel dessen, was es analysiert: der kulturellen Bedeutungsproduktion von Kriminalität.

Merkzettel

Cultural Criminology: An Invitation

Hauptvertreter: Jeff Ferrell, Keith J. Hayward, Jock Young

Erstveröffentlichung: 2008

Land: USA / Großbritannien

Idee/Annahme: Kriminalität ist ein kulturell bedeutungsvoller, emotional aufgeladener und symbolisch vermittelter Prozess, der sich nur durch verstehen(s)orientierte, ästhetisch reflektierte Analyse erfassen lässt.

Verwandte Theorien: Cultural Studies, Symbolischer Interaktionismus, Kritische Kriminologie, Raumsoziologie, Subkulturtheorien

Analytische Schlüsselkonzepte

- Transgression and Crime (Kap. 2): Kriminalität wird als Form der „Transgression“ verstanden – also als Grenzüberschreitung im kulturellen und sozialen Sinne. Die Autoren analysieren, wie kriminelle Handlungen kulturell eingebettet sind und symbolisch bestehende Ordnungen herausfordern. Sie betonen, dass Transgression sowohl auf Seiten der Täter:innen als auch der Gesellschaft stattfindet: als Handlung, Reaktion und Repräsentation.

- Style (Kap. 3): Stil ist ein zentrales Konzept der Cultural Criminology. Er beschreibt, wie Devianz ästhetisch aufgeladen wird – etwa durch Kleidung, Sprache, Gestik oder Musik. Subkulturelle Gruppen und deviante Akteure artikulieren soziale Konflikte oft über stilisierte Ausdrucksformen. Style ist dabei Ausdruck von Identität, Rebellion und Distinktion.

- Space (Kap. 3): Der städtische Raum wird als Bühne für Konflikte zwischen Kontrolle und Aneignung verstanden. Die Autoren analysieren, wie Devianz räumlich situiert ist – etwa durch Graffiti, Skateboarding, Street Performance oder urbane Surveillance. Die Aneignung öffentlicher Räume durch deviante Gruppen stellt bestehende Machtverhältnisse infrage.

- Media (Kap. 4): Medien sind keine neutralen Beobachter, sondern zentrale Akteure in der Konstruktion von Kriminalität. Sie prägen Bilder von Gefahr, Feindbildern und sozialer Ordnung. Besonders betont wird die Rolle visueller Medien – etwa in der Ästhetisierung von Gewalt, der Konstruktion von Tätertypen und der Zirkulation spektakulärer Bilder.

- Emotions (Kap. 5): Emotionen sind integraler Bestandteil krimineller Praktiken. Die Autoren betonen, dass deviante Handlungen oft von Affekten wie Wut, Angst, Aufregung oder Lust getragen sind – und dass diese emotionalen Dimensionen häufig vernachlässigt wurden. Auch die emotionale Reaktion der Öffentlichkeit ist Teil des kriminologischen Analysefelds.

- Politics of Meaning (Kap. 6): Dieses Konzept verweist auf die kulturelle Aushandlung dessen, was als „kriminell“ gilt – und wer dies definieren darf. Die Autoren zeigen, dass Bedeutungen von Devianz nicht objektiv feststehen, sondern im Zusammenspiel von Macht, Moral, Medien und Alltagspraxis hergestellt werden. Die Frage nach Kontrolle ist stets auch eine Frage nach Deutungshoheit.

Theoretische Besonderheiten

Das Werk führt klassische Ansätze der kritischen Kriminologie mit kultursoziologischen und ästhetischen Perspektiven zusammen. Es verbindet Max Webers Verstehen mit Michel Foucaults Diskursanalyse und integriert postmoderne Theorien von Raum, Konsum und Macht. Auffällig ist die Betonung auf Emotionen, Alltagspraktiken und Symbolik – eine Abkehr von rational-choice-orientierten oder strukturfunktionalistischen Modellen.

Rezeption und Bedeutung

An Invitation wurde zum Standardwerk der Cultural Criminology und fand weltweit Eingang in die kriminologische Lehre. Es konsolidiert eine Forschungsperspektive, die bis dahin eher fragmentiert war, und definiert klare epistemologische und methodologische Leitplanken. Besonders im angelsächsischen Raum, aber auch zunehmend im deutschsprachigen Diskurs, ist das Werk ein Referenzpunkt für Forschung zu Jugend, Devianz, Urbanität, Protest, Medien und Subkulturen.

Die 2015 erschienene zweite, erweiterte Auflage trägt der anhaltenden internationalen Resonanz ebenso Rechnung wie den theoretischen und politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Neue Kapitel und aktualisierte Beispiele vertiefen u. a. Fragen zu Rassismus, Repression, digitaler Kultur und Protestformen – und verankern das Werk noch stärker im zeitgenössischen Diskurs.

Bereits vor An Invitation hatten Ferrell und Mitstreiter:innen zentrale Grundlagen der Cultural Criminology gelegt – etwa im früh einflussreichen Sammelband Cultural Criminology (1995, hg. von Jeff Ferrell und Clinton R. Sanders) oder in Cultural Criminology Unleashed (2004, hg. von Ferrell, Hayward, Morrison und Presdee). Diese Werke versammeln ethnografische Fallstudien, theoretische Rahmungen und erste programmatische Beiträge, die die spätere Konsolidierung in An Invitation vorbereiten. Während Cultural Criminology (1995) vor allem ein Pionierwerk darstellt, fungiert Unleashed als Bindeglied zwischen Praxis und Theorie – radikal, international und interdisziplinär.

Weitere wichtige theoretische Impulse lieferte Mike Presdee mit seinem Werk Cultural Criminology and the Carnival of Crime (2000), das unter Rückgriff auf Bachtins Karnevalstheorie die subversiven, performativen und ästhetischen Dimensionen von Devianz hervorhob. Presdee prägte damit zentrale Denkfiguren, die in An Invitation weitergeführt und systematisiert wurden.

Ein zentrales Forum für aktuelle Forschungen, Debatten und Weiterentwicklungen der Cultural Criminology bietet zudem das 2005 von Ferrell mitbegründete, peer-reviewed Journal Crime, Media & Culture. Es gilt heute als Leitmedium des kulturorientierten und medial sensibilisierten Zugangs zur Kriminologie.

Abgrenzung zu verwandten Werken

Im Unterschied zu City Limits oder Tearing Down the Streets, die spezifische empirische Kontexte (urbane Räume, Konsum, Subkultur) analysieren, verfolgt An Invitation einen theoriearchitektonischen Anspruch. Es soll nicht nur erklären, sondern auch einladen – zur Mitgestaltung einer kulturorientierten, kritischen, reflexiven Kriminologie.

Reflexion und Kritik

Die Cultural Criminology hat das Verständnis von Kriminalität nachhaltig verändert. Ihr besonderer Verdienst liegt in der Sichtbarmachung der sinnlich-ästhetischen, symbolischen und emotionalen Dimensionen abweichenden Verhaltens. Dennoch bleibt die theoretische Schule nicht frei von Kritik – sowohl aus methodologischer als auch aus gesellschaftstheoretischer Perspektive (vgl. Chancer, 2024).

1. Theoretische Offenheit oder Unschärfe?

Ein häufig genannter Vorwurf lautet, dass der theoretische Rahmen der Cultural Criminology zu weit gefasst sei. Die Verbindung von Subkulturtheorie, Poststrukturalismus, Interaktionismus, Cultural Studies und Gesellschaft beeinflussen.">Stadtsoziologie schafft zwar Anschlussfähigkeit, erschwert jedoch eine präzise theoretische Abgrenzung. Einige Kritiker bemängeln zudem, dass psychodynamische oder psychologische Erklärungen – etwa zu Tätermotivation oder Affektstruktur – unterbelichtet bleiben.

2. Vernachlässigung struktureller Ungleichheit

Trotz des Fokus auf Marginalität und deviante Ausdrucksformen wird der Cultural Criminology eine gewisse Blindheit gegenüber strukturellen Ursachen von Kriminalität attestiert. Ökonomische Ausbeutung, Klassenzugehörigkeit, institutionalisierte Ungleichheit oder makrosoziale Machtverhältnisse geraten in den Hintergrund, wenn Kriminalität primär als kulturelle Performanz begriffen wird. Kritiker fordern eine stärkere Verschränkung von Kultur- und Strukturtheorie.

3. Unzureichende Gender- und Intersektionalitätsanalyse

Obwohl Cultural Criminology sich häufig mit Randgruppen, Subkulturen oder urbaner Marginalität beschäftigt, ist die explizite Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen, Rassifizierung oder Intersektionalität bislang nur ansatzweise erfolgt. Eine konsequent feministische oder intersektionale Erweiterung des Ansatzes steht vielfach noch aus.

4. Romantisierung devianter Praktiken?

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die potenzielle Romantisierung abweichenden Verhaltens. Cultural Criminology läuft Gefahr, Praktiken wie Graffiti, Vandalismus oder Joyriding als ästhetische Akte der Rebellion zu verklären – ohne die sozialen, rechtlichen oder psychischen Folgen hinreichend zu reflektieren. Besonders in normativ sensiblen Bereichen (z. B. Gewalt, Eigentumsdelikte) bedarf es einer kritischen Balance zwischen Verstehen und Bewertung.

5. Weiterentwicklungspotenzial

In jüngerer Zeit mehren sich Stimmen, die eine „dreidimensionale“ Ausrichtung der Cultural Criminology fordern: eine Integration von mikrosozialen (z. B. Affekte, Selbstbilder), mesokulturellen (z. B. Medien, Subkultur) und makrostrukturellen (z. B. Klasse, Macht, Ökonomie) Analyseebenen. Nur durch eine solche Erweiterung könne das Erklärungs- und Analysepotenzial des Ansatzes auf Dauer gesichert werden.

Literatur und weiterführende Informationen

- Ferrell, Jeff / Hayward, Keith J. / Young, Jock (2008): Cultural Criminology: An Invitation. London / Thousand Oaks / New Delhi: SAGE Publications.

- Ferrell, Jeff / Hayward, Keith J. / Young, Jock (2015): Cultural Criminology: An Invitation (2nd ed.). London / Thousand Oaks / New Delhi: SAGE Publications.

- Chancer, L. S. (2024). Cultural Criminology: A Retrospective and Prospective Review. Annu. Rev. Criminol. 2024. 7. S. 129–142. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-081123-084506

- Ferrell, J. & Sanders, C. R. (Hrsg.) (1995). Cultural Criminology. Boston: Northeastern University Press.

- Ferrell, J., Hayward, K., Morrison, W. & Presdee, M. (Hrsg.) (2004). Cultural Criminology Unleashed. London: GlassHouse Press.